Pouco tempo depois que o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas, na sigla em árabe) lançou a Operação Dilúvio de Al-Aqsa contra o Estado sionista de “Israel”, o Diário Causa Operária (DCO) iniciou uma série para contar a história da Palestina, do povo palestino e daqueles que lutam contra a ocupação.

Neste artigo, reunimos algumas das matérias publicadas ao longo desse último ano para relembrarmos os massacres perpetrados pelo Estado nazista de “Israel” desde antes de sua fundação até tempos mais recentes. Confira:

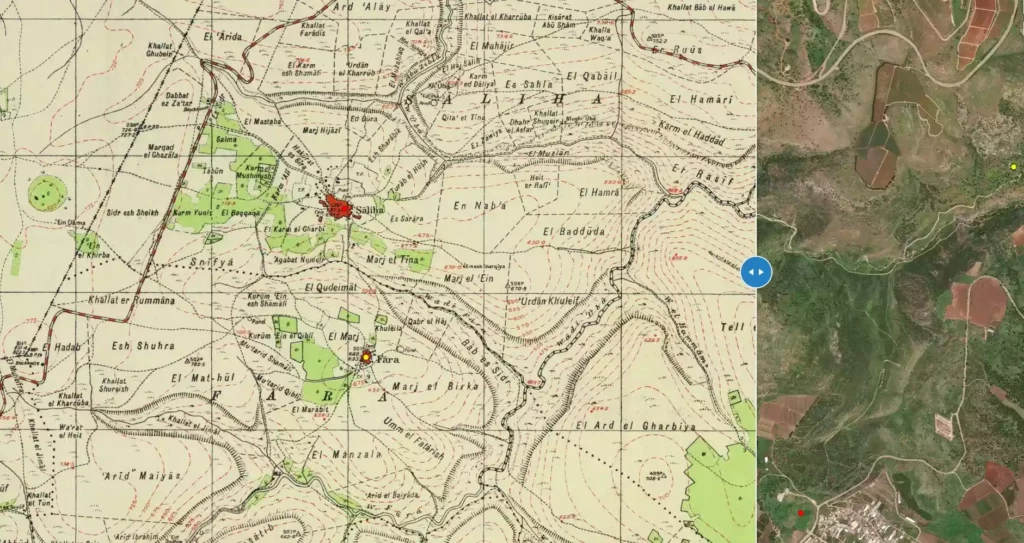

Safsaf: o massacre de palestinos na Galileia durante a Nakba

Publicado originalmente em 26 de novembro de 2023

Depois da operação militar do dia 7 de outubro e a declaração total de guerra por parte de Israel contra o povo palestino, dos combatentes aos bebês, diversos massacres já cometidos pelas forças de ocupação sionistas voltaram à tona na imprensa independente e nas redes sociais, como os casos de Sabra e Chatila, Kafr Qassim e Qibya. São centenas de massacres ao longo da história, e um deles que merece destaque é o massacre de Safsaf.

No turbilhão da Guerra Árabe-Israelense de 1948, no qual países esboçaram uma reação à imposição de um Estado judeu para agir como enclave imperialista no Oriente Médio, diversos crimes de guerra foram cometidos para consolidar não só o território israelense, mas expandi-lo, de forma artificial e forçada, resultando na migração e morte de centenas de milhares de palestinos. O massacre de Safsaf se deu nesse cenário político e ocorreu em outubro de 1948, e teve um papel relevante no deslocamento em massa dos palestinos, conhecido como Nakba.

Localizada no norte de Israel, Safsaf foi uma aldeia palestina na qual houve um extermínio durante a operação Hiram, liderada pelas Forças de Defesa de Israel (IDF). Em fevereiro do mesmo ano, antes do principal massacre realizado em outubro, pistoleiros, a mando das forças sionistas, se infiltraram na aldeia e plantaram explosivos ao redor das casas, conforme mostram os documentos. O resultado foi a destruição completa de 20 casas com a presença de civis, ceifando a vida de cerca de 60 aldeões. Moshe Kelman, um militar israelense, afirmou que a “Operação Safsaf não foi uma ocupação militar em plena luz do dia, mas sim uma operação noturna de ataque e fuga baseada em uma rápida incursão no território do inimigo, surpreendendo-o e atingindo-o”. Vale ressaltar, que para o pútrido nazista que dizimou famílias, o “inimigo” eram civis que cometiam o erro de, simplesmente, existirem e sobreviverem.

O chefe do Haganá, Yisrael Galili, teve uma fala ainda mais abjeta, defendendo a “operação” e afirmando que foi feita para ocupar a aldeia, tendo obtido um resultado positivo, pois a “capturou facilmente, tendo a unidade realizado assassinatos em massa na aldeia como resultado”.

Estima-se que dezenas a centenas de homens, mulheres e crianças palestinas tenham sido mortos, mas é difícil precisar a quantidade exata devido ao fato dos documentos oficiais de Israel não serem abertos aos historiadores ou pesquisadores. Testemunhos da época narram execuções em massa, inclusive, quando a ordem de expulsão da aldeia foi dada.

O massacre de Safsaf é apenas mais um capítulo sombrio em um período de intensa luta e deslocamento. A Nakba testemunhou a expulsão forçada de centenas de milhares de palestinos de suas terras, resultando em um êxodo em massa e um profundo trauma que ainda ressoa na sociedade palestina, inspirando sua heroica luta de resistência.

Este evento histórico, e outros similares, não podem ser dissociados da discussão atual sobre a ocupação e o conflito, pois a política de ocupação contínua das terras palestinas, o crescimento dos assentamentos e o aumento do genocídio têm alimentado um ciclo interminável de perdas de vidas de palestinos.

É crucial reconhecer e lembrar os acontecimentos trágicos como o massacre de Safsaf para que se possa entender a barbaridade nesse conflito e se buscar uma solução justa e duradoura: o fim do Estado de Israel. Combater a política de ocupação requer um compromisso renovado com o Hamas, a Jiade Islâmica e todos os que atuam na resistência armada e heroica contra as forças sionistas.

Massacre de Saliha: mais de 100 mortos pelas tropas sionistas

Publicado originalmente em 25 de novembro de 2023

Na época do Mandato Britânico da Palestina, antes da fundação de “Israel”, Saliha era um vilarejo de cerca de 11.735 km², com uma população de aproximadamente mil muçulmanos. A maior parte da atividade econômica da aldeia era voltada para a produção de cereais. Em 1948, com a Resolução 181 da Organização das Nações Unidas, através da qual foi oficializado o Plano de Partilha da Palestina, ficou determinado que o vilarejo de Saliha faria parte do Estado Palestino. Contudo, na configuração territorial, ele faria fronteira norte com o que deveria ser o Estado Judeu.

As tropas do sionismo atacaram Saliha em 30 de outubro daquele mesmo ano, ataque este que durou até o dia 2 de novembro, resultando em mais um dos incontáveis massacres que resultaram na Nakba. Cometido pela Sétima Brigada das Forças de Defesa de Israel, sob o comando do general Moshe Carmel, o ataque foi iniciado com as tropas explodindo um local (possivelmente uma mesquita, como era prática comum), onde diversos aldeões palestinos se abrigavam. Estima-se que entre 60 a 94 foram assassinados de uma só vez.

Para se aferir como realmente se deu a limpeza étnica da Palestina, são necessários os testemunhos daqueles Palestinos que foram expulsos de suas terras. O jornalista inglês Robert Fisk, ao entrevistar um dos dois sobreviventes do massacre, contribui para desvelar com qual nível de violência se deu a expulsão de quase 1 milhão de palestino de suas terras em pouco menos de dois anos. O sobrevivente, no caso, é Nimr Aoun e, segundo ele:

“Quando o exército judeu chegou, foram entregues panfletos aos aldeões dizendo que seriam poupados se se rendessem, o que fizeram devidamente. A área estava cercada por treze tanques (outros relatos falam de 10 carros blindados) e, enquanto os aldeões permaneciam juntos, os israelenses abriram fogo. Ele sobreviveu, embora ferido, escondendo-se sob os cadáveres e depois rastejando na calada da noite, encontrando um burro e cavalgando nele até Maroun para uma cirurgia.”

Em outra ocasião, relatou uma vez que as tropas sionistas haviam cercado o vilarejo, oficiais ordenaram que os aldeões entregassem suas armas e se rendessem em frente a uma mesquita. Quando a ordem foi obedecida, os oficiais ordenaram as tropas sionistas a abrir fogo, matando cerca de 70 pessoas:

“Os cadáveres foram deixados a apodrecer durante quatro dias, e depois vieram as escavadoras israelitas e empilharam-nos na mesquita, que foi depois explodida com explosivos”.

Segundo relata Ilan Pappe em seu livro “A Limpeza Étnica da Palestina”:

“[…] execuções ocorreram aqui também .Em 31 de outubro de 1948, as forças judaicas executaram mais de oitenta cervejas apenas na aldeia de Hula, enquanto na aldeia de Saliha as tropas israelenses massacrou mais de 100 pessoas. Uma pessoa, Shmuel Lahis, que mais tarde se tornaria Diretor-Geral da Agência Judaica, foi levado perante um tribunal militar na época, por executar sozinho trinta e cinco pessoas”.

Os palestinos que sobreviveram foram expulsos da aldeia de Saliha, o mesmo modus operandi que se repetiria inúmeras vezes até a consumação da Nakba.

Israel expulsou crianças, matou homens e explodiu vila no Líbano

Publicado originalmente em 24 de novembro de 2023

Durante a guerra iniciada com a criação do Estado sionista de Israel, os militares israelenses perpetuaram uma grande quantidade de massacres contra civis, de fato dezenas de massacres. Aqueles que ironicamente foram aceitos na ONU como pertencentes a um “Estado amante da paz” se mostraram o exato oposto disso ao promover verdadeiros banhos de sangue de civis palestinos. Um desses massacres foi realizado no Líbano entre 31 de outubro e 1º de novembro de 1948 na aldeia de Hula.

Ocupada apenas por civis, a aldeia inteira foi capturada em 24 de outubro pela Brigada Carmeli, uma das muitas brigadas das Forças de Defesa de Israel. Os registros oficiais dão conta de que as mulheres e crianças foram expulsas da aldeia e todos os homens com idades entre 15 e 60 anos foram assassinados. O número varia entre 34 e 58 mortos, no melhor estilo sádico dos nazistas. Após serem confinados e executados dentro de uma casa, o local foi explodido e os corpos ficaram embaixo das ruínas.

Um dos principais testemunhos oficiais foi de um dos líderes da Brigada Carmeli que discordou da ação. Dov Yermiya teve seu relato publicado no jornal israelense Al Hamishmar, num protesto contra a indicação de Shmuel Lahis para chefiar a Agência Judaica para Israel, órgão criado pela Organização Mundial Sionista para estimular a migração de judeus para a Palestina. Lahis teria sido um dos oficiais que comandou o massacre dos civis libaneses e a expulsão das mulheres e crianças, que foram obrigadas a sair andando da aldeia em direção ao oeste. Leia:

“Recebi um relatório informando que não houve resistência na aldeia, que não havia atividade inimiga na área e que cerca de cem pessoas permaneciam na aldeia. Elas se renderam e solicitaram ficar. Os homens entre eles foram mantidos em uma casa sob guarda. Fui levado até lá e vi cerca de 35 homens. [Yermiya não se lembra do número exato hoje, e na verdade havia mais de 50 homens lá] na faixa etária de 15 a 60 anos, incluindo um soldado libanês em uniforme [que não foi morto]… Quando retornei à aldeia na manhã seguinte com uma ordem para enviar os habitantes para longe, descobri que, enquanto eu estava ausente, dois oficiais das tropas haviam matado todos os prisioneiros que estavam na casa com uma metralhadora e, em seguida, explodido a casa sobre eles para ser o túmulo deles. As mulheres e crianças foram enviadas para o oeste.”

A justificativa apresentada a Yermina foi de que se tratava de uma vingança “pelo assassinato de seus melhores amigos no massacre da refinaria de petróleo de Haifa”. O evento citado havia ocorrido cerca de um ano antes e começou justamente com o assassinato de seis árabes, numa ação da milícia paramilitar sionista Irgun, que ainda deixou 42 feridos. Coisa de uma centena de trabalhadores árabes se concentrava em frente ao portão da refinaria em busca de trabalho quando foram covardemente atacados com granadas. Como reação, os trabalhadores árabes entraram em confronto com trabalhadores judeus, matando 39 deles e deixando outros 49 feridos. A retaliação imediata foi operada pela principal organização paramilitar sionista na época, o Haganah, que realizou o massacre da aldeia de Balad al-Shaykh onde entre 21 e 70 homens árabes foram assassinados, além de pelo menos duas mulheres e cinco crianças.

Para se entender como funciona esse estado fascista, basta ver como o caso de Lahis se desenvolveu após o crime brutal que realizou. Julgado por um tribunal militar israelense, foi condenado a 7 anos de prisão. Após recurso, ela foi reduzida para um ano e já estava em liberdade em 1950. Em 1955 recebeu anistia presidencial em relação ao crime. No final dos anos 1970, foi premiado com a nomeação para diretor-geral da Agência Judaica para Israel. Lahis morreu em 2019 aos 93 anos de idade. Uma vida que coroa o cinismo da sociedade israelense, que produz aberrações como os “sionistas de esquerda” e ditos progressistas em geral que apoiam um estado que exalta aqueles responsáveis por assassinatos de civis. Lahis é apenas um dentre muitos.

Um dos que denunciou o massacre de Hula, o parlamentar israelense Shmuel Mikunis, denunciou alguns dos crimes operados pela milícia Irgun: como o assassinato de 35 árabes rendidos, que haviam apresentado a bandeira branca da rendição militar; a execução de civis, incluindo mulheres e crianças, após ordená-los a cavar a própria cova, destacando o fato de haver até uma mulher com criança no colo; o fuzilamento de crianças árabes entre 13 e 14 anos, que brincavam com granadas no cenário apocalíptico da destruição operada por Israel; e o estupro de uma garota entre 19 e 20 anos de idade, que posteriormente foi apunhalada com uma baioneta e empalada. Isso que os sionistas até hoje chamam de uma luta de autodefesa dos judeus.

Fundação de Israel também resultou no massacre de beduínos

Publicado originalmente em 23 de novembro de 2023

No dia dois de novembro de 1948, soldados de dois esquadrões das Forças de Defesa de Israel invadiram um acampamento de beduínos na vila de Khirbat al-Wa’ra al-Sawda’, situado no leste da Galiléia. As casas da população árabe foram destruídas e 14 homens foram assassinados.

Israel justificou a ação como uma retaliação à morte de dois soldados seus, cujos cadáveres teriam sido encontrados no mesmo acampamento, sem as cabeças. Os corpos dos beduínos mortos pelas forças israelenses foram enterrados em uma caverna próxima ao acampamento.

Em 1945, pouco antes do massacre, Khirbat al-Wa’ra al-Sawda’ tinha uma população de 1.870 árabes. No entanto, durante a Nakba (1947-1948), a vila foi praticamente toda despovoada, com alguns aldeões fugindo para a Síria, enquanto outros migraram para a Galiléia central.

Durante aquele período, a maioria dos residentes da vila pertencia à tribo Arab al-Mawasi, enquanto o restante eram membros da tribo Arab al-Wuhayb. Por esse motivo, o assassinato dos 14 beduínos ficou conhecido como “Massacre dos Arab al-Mawasi”.

O massacre dos Arab al-Mawasi prova que os palestinos não foram os únicos a sofrerem com a fundação do Estado de Israel. Não foi à toa, portanto, que os sionistas foram alvo de uma intensa luta de vários povos árabes.

Os beduínos, embora muitas vezes considerados como membros da comunidade palestina, são um povo nômade, de origem étnica distinta, assim como os drusos.

No livro “Uma história moderna da Palestina”, o historiador israelense Ilan Pappé conta que:

“A vida e a cultura beduínas mudaram pouco entre 1831 e 1948. No século anterior, seus números aumentaram, quando foram autorizados pelos governantes egípcios (1831–1840) a frequentar a Palestina a partir de bases na Península do Sinai. Eles

continuaram a fazer sua presença ser sentida, especialmente depois da restauração do Império Otomano. Eles mantiveram seu modo de vida nômade no leste e em partes do norte do país durante o final do período otomano, mas, depois de 1900, foi principalmente no sul, em al-Naqab ou no Negev, que a concentração de nômades e semi-nômades beduínos persistia”.

Na mesma obra, o historiador ainda fornece dados sobre a migração beduína, refletindo à ofensiva sionista sobre o território palestino

“Na virada do século XX, oitenta tribos estavam registradas em sete locais diferentes, marcados como bases. Esta estrutura elementar permaneceu intacta até 1948. Em 1947, havia 80 mil beduínos no sul da Palestina, mas a política de expulsão israelita não os poupou, e quando os ventos da guerra acalmaram, restavam apenas 13 mil deles. Eles se reagruparam em vinte tribos em três locais, espalhadas por todo o Negev. Foi-lhes prometido um estatuto melhor do que o de outros árabes, uma vez que os chefes tribais concordaram em enviar os jovens para o exército israelense”.

Quando milícias sionistas mataram 60 palestinos e destruíram vila

Publicado originalmente em 21 de novembro de 2023

Entre o último dia de 1947 e o primeiro dia de 1948, cerca de 60 homens, mulheres e crianças árabes da aldeia de Balad al-Sheikh foram brutalmente assassinadas por milícias fascistas sionistas. A operação, comandada por quase 200 homens do Haganá, principal organização paramilitar sionista da primeira metade do século XX, aconteceu a sete quilômetros da importante cidade palestina de Haifa. A cidade integrava o Mandato Britânico da Palestina, governo estabelecido pela Liga das Nações em favor do imperialismo britânico, após a dissolução do Império Otomano

Naquele período, às vésperas da fundação do Estado de Israel, os sionistas, liderados pelo sanguinário David Ben-Gurion, já haviam deflagrado uma ofensiva violentíssima contra os árabes. Os sionistas pretendiam tanto intimidar a população local, preparando a ocupação forçada do território palestino, como também pressionar o imperialismo inglês a aceitar os termos propostos pelos sionistas.

O objetivo de Ben-Gurion não era o de apenas conseguir estabelecer um Estado judeu situado em parte do território palestino. Os sionistas, que haviam se fortalecido na medida em que a revolta árabe fora reprimida pelos britânicos, queriam a integridade do território palestino para si. “Os árabes precisam ir embora, mas precisamos apenas de um momento oportuno para fazer isso acontecer, como uma guerra”, disse Ben-Gurion em seu Diário (A Limpeza Étnica na Palestina. Ilan Pappé).

É neste cenário que se desenvolvem os acontecimentos que levaram ao massacre de Balad al-Sheikh. Tudo começou com um atentado sionista em uma refinaria da Companhia Iraquiana de Petróleo, sob propriedade britânica, em Haifa. Segundo conta o historiador israelense Ilan Pappé, no livro “A questão Israel/Palestina”, o atentado em Haifa aconteceu “[…] no dia 30 de dezembro de 1947, quando integrantes da organização sionista de extrema-direita Irgun Z’va’i Le’umi (Organização Militar Nacional, geralmente referida em hebraico pela sigla Etzel), comandada por Menachem Begin, lançaram uma série de granadas contra uma multidão de cerca de 100 árabes reunidos no portão principal da refinaria de petróleo de propriedade britânica, na periferia norte de Haifa, na esperança de encontrar trabalho como diaristas”.

Ilan Pappé conta que, como consequência da explosão, seis árabes morreram instantaneamente e outros 42 ficaram feridos. O Etzel afirmou, à época, que o ato seria uma retaliação por supostos ataques contra judeus na Palestina.

“Poucos minutos depois do incidente, uma multidão indignada de trabalhadores árabes e estrangeiros da refinaria se voltou contra os trabalhadores judeus, matando 41 e deixando 49 feridos até a chegada das unidades do exército e da polícia britânicas”, afirmou o historiador israelense na mesma obra.

A notícia do massacre na refinaria de petróleo chegou rapidamente às oficinas de reparo e manutenção das ferrovias palestinas, localizadas próximas às instalações da Companhia Iraquiana de Petróleo. Segundo Pappé, trabalhadores árabes mais jovens começaram a ameaçar seus colegas de trabalho judeus e tentaram desligar as máquinas. Apesar da elevação das tensões, as oficinas acabaram não sendo palco de um novo massacre, graças à intervenção de sindicalistas árabes e ao fato de que os locais permaneceram fechados por dez dias.

Muito embora os acontecimentos na refinaria não tenham levado a uma onda de massacres nos locais de trabalho comungados por judeus e árabes, eles serviram de pretexto para que as milícias fascistas sionistas intensificassem a sua política de limpeza étnica. Hora depois do massacre que vitimou 41 judeus, o Haganá, principal organização paramilitar sionista, comandou uma chacina ainda mais violenta e infinitamente mais cruel contra os aldeões palestinos de Balad al-Sheikh.

Naquela época, Balad al-Sheikh era a segunda maior aldeia de Haifa em termos de população, era habitada inteiramente por muçulmanos, com casas construídas principalmente de cimento e pedra. A aldeia contava ainda com uma escola primária, estabelecida em 1887, e um cemitério, onde jaziam os restos mortais de Shaykh ‘Izz al-Din al-Qassam, um pregador ascético cuja morte em ação contra as forças de segurança britânicas em 1935 desencadeou a revolta de 1936 contra a ocupação britânica (Welcome To Balad al-Shaykh. Palestine remembered).

O massacre de Balad al-Sheikh abalou a vila. Durante o réveillon de 1948, homens e mulheres de todas as idades foram mortos em suas camas durante disparos de armas de fogo. O Palmach, um dos braços do Haganá, foi quem planejou a ação, atirando a partir das encostas do Monte Carmelo.

De acordo com “A História do Haganá”, “um total de 170 homens do Palmach foram ordenados a cercar a vila, ferir o maior número possível de palestinos e destruir o maior número de propriedades”. Ao menos 60 pessoas foram executadas e dezenas de casas foram destruídas.

Segundo Ilan Pappé, o massacre, além de servir de retaliação ao massacre da refinaria de Haifa, também desmoralizava o governo britânico sobre o território, uma vez que “as autoridades britânicas ainda eram responsáveis pela manutenção da lei e da ordem e estiveram muito presentes na Palestina”.

A selvageria em Balad al-Sheikh deu um impulso para atos cada vez mais violentos das milícias sionistas. Logo após o massacre, os sionistas entraram em um dos bairros árabes da cidade, Wadi Rushmiyya, expulsaram seu povo e explodiram suas casas. Para Ilan Pappé, este ato pode ser considerado como o início oficial da operação de limpeza étnica na área urbana da Palestina (A Limpeza Étnica da Palestina. Ilan Pappé).

Tropas sionistas assassinaram mais de 200 na vila de Tantura

Publicado originalmente em 15 de novembro de 2023

O massacre de Tantura teve início na noite do dia 22 de maio de 1948, como parte da guerra que os sionistas desencadearam para expulsar os palestinos de suas terras.

Conforme descreve o historiador judeu israelense Ilan Pappe, em seu livro “A Limpeza Étnica da Palestina”, Tantura era um vilarejo na costa do Mar Mediterrâneo. Um dos maiores vilarejos palestinos à época, contando com cerca de 1.500 habitantes. O principal meio de vida deles era “agricultura, pesca e trabalhos domésticos em Haifa, cidade mais próxima.

Uma semana antes do massacre, no dia 15 de maio, “um pequeno grupo de notáveis de Tantura, incluindo o mukhtar (chefe de governo local) da aldeia, encontrou-se com os oficiais da inteligência judaica, que ofereceram termos de rendição. Suspeitando que a rendição levaria ao vilão expulsão dos lagers, eles rejeitaram a oferta”, diz Pappe em sua obra.

Então, no dia 22, os sionistas atacaram o vilarejo. À noite e flanqueando os árabes em quatro direções, impedindo qualquer fuga, o que era incomum, segundo Pappe:

“A ofensiva veio dos quatro flancos. Isso era incomum; obrigada geralmente fechava as aldeias por três flancos, criando taticamente uma ‘portão aberto’ no quarto flanco através do qual eles poderiam conduzir as pessoas fora. A falta de coordenação significou que as tropas judaicas cercaram totalmente aldeia e, consequentemente, encontraram-se com um número muito grande de aldeões em suas mãos”.

Umas vez que os sionistas rederam os aldeões, mulheres e crianças foram separados dos homens. Aquelas foram expulsas para a aldeia mais próxima, de Furaydis. Alguns homens viriam a se juntar a elas cerca de 1 ano e meio depois. Contudo, o destino da maioria foi outro.

Centenas de homens rendidos foram ordenados a aguardarem a chegada do oficial de inteligência sionistas que estava no comando da região, Shimshon Mashvitz.

O que se seguiu após a chegada de Mashvitz foi o tradicional fascismo e brutalidade sionista. Conforme descrito por Pappe:

“Mashvitz acompanhou um colaborador local, encapuzado como em Ayn al-Zaytun, e escolheu homens individuais – mais uma vez, aos olhos dos israelitas exército, os ‘homens’ eram todos do sexo masculino, com idades entre 50 e 50 anos – e os levaram em pequenos grupos para um local mais distante onde foram executados“.

E como os aldeões foram escolhidos? Com base em listas que já haviam sido preparadas anteriormente pelos sionistas, durante meses de reconhecimento, antes de desatarem todo o processo de limpeza étnica sistematizada, que teve início em 1947:

“Os homens foram selecionados de acordo com uma lista pré-preparada extraída do arquivo da aldeia de Tantura, e incluía todos os que tinham participado na Revolta de 1936, em ataques ao tráfico judaico, que tinham contatos com o Mufti, e qualquer outra pessoa que tivesse ‘cometido’ um dos ‘crimes’ que automaticamente os condenaram”.

Contudo, a execução dos palestinos do vilarejo de Tantura não se limitou aos homens que estavam rendidos na praia. Previamente a isto, vários aldeões já haviam sido executados durante a ofensiva, em suas casas e nas ruas, previamente à execução seletiva.

Citando Joel Skolnik, um soldado sionista que participou do massacre, Pappe relata que os primeiros ataques aos aldeões começaram quando eles já haviam se rendido:

“[…] tiros de atiradores de dentro do vilarejo […] logo depois que a vila foi tomada e antes do desenrolar das cenas na praia. O ataque aconteceu depois que os aldeões sinalizaram sua rendição agitando uma bandeira branca […] Solnik ouviu dizer que dois soldados em particular estavam cometendo a matança […] A maior parte dela foi cometida a sangue-frio na praia. Algumas das vítimas foram primeiro interrogadas e questionadas sobre um ‘enorme esconderijo’ de armas que supostamente estava escondido em algum lugar da aldeia. Como não sabiam dizer – não existia tal pilha de armas – foram mortos a tiros no local”.

Dos que sobreviveram, muitos vivem atualmente no campo de refugiados de al Yarmouk, em Damasco, Síria. A brutalidade dos sionistas é relatada de forma expressa por Pappe, por meio do depoimento de alguns desses sobrevimentos. Um deles, Abu Mashaykhm relata que viu com seus próprios olhos:

“aexecução de oitenta e cinco jovens de Tantura, que eram frequentemente levados em grupos e depois executado no cemitério e na mesquita próxima. Ele pensou que ainda mais foram executados e estimou que o número total poderia ter sido 110. Ele viu Shimshon Mashvitz supervisionando toda a operação: ‘Ele teve um Sten [metralhadora] e os matou.’ Mais tarde, ele acrescenta: ‘Eles ficaram ao lado para a parede, todos voltados para a parede. Ele veio de trás e atirou neles no cabeça, todos eles. Ele testemunhou ainda como os soldados judeus estavam observando as execuções com aparente prazer”.

Mahmud Abu Salih, outro palestino de Tantura, presenciou a execução de um aldeão na frente de seus filhos. Ele também viu a execução de sete membros de sua própria família.

Não bastando, após finalizado o massacre, os palestinos foram ordenados a cavarem covas coletivas, nas quais foram jogados seus mortos, sem qualquer dignidade.

Ao todo, mais de 200 aldeões palestinos de Tantura foram mortos a sangue-frio pelos sionistas, em sua cruzada para viabilizar seu projeto supremacista de um Estado judeu, através da limpeza étnica da Palestina.

O massacre de Tantura é apenas um dos milhares de episódios de violência fascista por parte do sionismo durante a Nakba, o que mostra que o Estado de “Israel” tem, desde sua origem, o objetivo de erradicação dos palestinos.

E é por isto que a única defesa real dos palestinos é o empreendido da sua resistência armada contra o Estado nazista de “Israel”.

Israel massacrou dezenas de civis em Quibia, em 1953

Publicado originalmente em 13 de novembro de 2023

Em outubro de 1953, a aldeia de Quibia, situada na Cisjordânia, foi palco de um tenebroso crime promovido pelas forças de ocupação sionistas no solo da Palestina. Naquele mês, tropas israelenses, incluindo membros da infame Unidade 101, lançaram um ataque que resultou na morte de 69 palestinos. Essa incursão brutal deu origem a um cenário de devastação, com 45 casas, uma escola e uma mesquita reduzidas a escombros, além do terror promovido na vida dos palestinos que sobreviveram.

Situação do conflito

O Massacre de Quibia ocorreu em meio à tensão no Oriente Médio, onde a ocupação israelense na Cisjordânia se desdobrava e os sionistas, com amplo apoio e financiamento do imperialismo, buscavam ampliar seu território. Como resposta ao fato de palestinos não quererem sair de seus territórios e virarem refugiados dentro de seu próprio país, as tropas israelenses foram lideradas pela Unidade 101, uma força especial de caráter fascista criada para “combater ameaças”, segundo Israel, e que era referência no terror e na brutalidade praticada pela ocupação sionista, conduzindo uma operação militar que se tornaria um ponto de inflexão no genocídio palestino.

A Unidade 101, sob o comando do então tenente Ariel Sharon, foi responsável por diversas operações durante seu curto período de existência de forma oficial. Além do Massacre de Quibia, a unidade atuou em outras incursões, sobretudo nas fronteiras, utilizando métodos como atirar em civis com rifles de alta precisão ou incendiando casas palestinas.

O massacre de Quibia

Muitos dos residentes de Quibia estavam em suas casas quando a violência começou. Bombas explodiram, reduzindo lares a destroços e tirando a vida de dezenas e dezenas de civis. O impacto humano desse evento é difícil de quantificar, mas as consequências foram extremamente cruéis. Como mencionado anteriormente, 69 palestinos perderam a vida neste trágico evento. Esses números, apesar de duros, são frios e estatísticos, não conseguindo capturar o terror que recaiu não só sobre os sobreviventes de Quibia, mas sobre todas as aldeias próximas da região.

Além das perdas humanas, a infraestrutura local foi severamente destruída. Quarenta e cinco casas foram destruídas, deixando famílias desabrigadas e reféns dentro de sua própria aldeia. A destruição de uma escola e uma mesquita ampliou o tamanho da tragédia, privando a comunidade dos poucos espaços essenciais que seguiam funcionando sob as incursões sionistas.

A Repercussão Internacional

O Massacre de Quibia é mais um ataque com características fascistas, passando do ponto de um “simples” massacre (cotidiano do imperialismo), que precisou receber represálias inclusive pela comunidade internacional – ainda que pequenas. A resposta global foi de condenação, com aliados tradicionais de Israel expressando repúdio pela magnitude da ação militar, recebendo até suspensão de ajuda financeira por parte dos Estados Unidos – claramente não por benevolência ou senso de culpa, mas porque ficaria feio, politicamente, se atrelar à Israel logo após o massacre.

Conclusão

Quibia permanece como um dos muitos episódios sombrios da ocupação fascista sionista do território palestino, como vem sendo noticiado incessantemente por este Diário. Ao recordar as tragédias passadas, é fundamental reiterar a compreensão mais profunda da ocupação, relembrando que o sionismo é uma doutrina racista e supremacista, que visa a implementação de um Estado colonial que submeta os palestinos a um regime de apartheid. Deve-se lembrar, também, que a luta pelo fim do Estado de Israel nada mais é que a luta por um futuro em que a coexistência pacífica prevaleça sobre a adversidade, com judeus, palestinos e cristãos sob a mesma bandeira de um país laico, democrático e plural.

Assim como o regime nazista precisou acabar, em 1940, para que os alemães pudessem ser livres e o regime de apartheid, na África do Sul, precisou acabar para que a maioria negra pudesse viver sem a opressão de Estado, o regime sionista precisa acabar para que possa haver uma coexistência dos povos no lugar de um regime pautado no ódio racial e sua supremacia segundo a vontade das distorções de uma religião. Distorções, no caso, pois os próprios judeus ortodoxos se contrapõem ao Estado de Israel, alegando que não só é uma heresia segundo sua religião a composição de um Estado ali, como equiparam os regimes sionista e nazista.

A Unidade 101, embora extinta, deixa um legado controverso que nos instiga a refletir não apenas sobre o Massacre de Quibia, mas sobre todo o regime de ocupação da Palestina e o massacre da sua população.

O massacre sionista contra Lida e Ramla

Publicado originalmente em 12 de novembro de 2023

Entre 9 e 13 de Julho de 1948, as forças sionistas lançaram uma grande operação militar, conhecida como Operação Dani, com o objetivo de ocupar as cidades de Lida e Ramla. Para isto, tropas israelenses forçaram toda a população de 70 mil habitantes a fugir de suas casas, seguidos de uma grande pilhagem. Novos colonos israelenses rapidamente ocuparam essas antigas cidades.

O ataque inicial contra Lida-Ramleh foi liderado em 11 de abril pelo tenente-coronel Moshe Dayan, que mais tarde foi ministro da Defesa e ministro das Relações Exteriores de Israel. Historiadores israelenses o descrevem como dirigindo à frente de seu batalhão blindado “a toda velocidade em Lida, atirando contra a cidade e criando confusão e um grau de terror entre a população”.

Todos os homens em idade militar foram convocados para campos de batalha, e durante a ocupação, o exército israelense mandou os moradores irem para as mesquitas e igrejas. Mas aconteceu um tiroteio em Lida entre soldados israelenses e uma equipe de reconhecimento jordaniana, no qual dois israelenses foram mortos.

Em retaliação, o comandante israelense emitiu ordens para atirar em qualquer pessoa nas ruas. Os soldados israelenses voltaram sua ira contra aqueles que se acotovelavam em mesquitas e igrejas, matando dezenas deles apenas na mesquita de Dahmash. Palestinos que saíam de suas casas também foram baleados e mortos. Pelo menos 250 lidanenses foram mortos e muitos outros feridos.

No mesmo dia, o primeiro-ministro David Ben-Gurion ordenou a expulsão de todos os palestinos. A ordem dizia: “Os moradores de Lida devem ser expulsos rapidamente sem atenção à idade”. Foi assinado pelo tenente-coronel Yitzhak Rabin, chefe de operações do ataque de Lida-Ramleh e mais tarde chefe do Estado-Maior Militar de Israel – depois primeiro-ministro em duas ocasiões, nas décadas de 1970 e 1990. (Neff, Donald. Expulsion of the Palestinians – Lida and Ramleh in 1948).

No dia seguinte foi Ramla. Seus habitantes foram levados ao exílio em ônibus e caminhões, ao contrário dos lidanenses, que foram forçados a andar. O êxodo foi um episódio prolongado de sofrimento para os refugiados. O comandante da Legião Árabe da Jordânia, John Bagot Glubb Pasha, relatou:

“Talvez 30.000 pessoas ou mais, quase inteiramente mulheres e crianças, roubaram o que podiam e fugiram de suas casas pelos campos abertos (…) Era um dia escaldante em julho nas planícies costeiras – a temperatura cerca de 100 graus na sombra. Foram 10 milhas através de um país montanhoso aberto, grande parte arado, parte dele em pousio pedregoso coberto de arbustos de espinhos, até a aldeia árabe mais próxima de Beit Sira. Ninguém nunca saberá quantas crianças morreram.” (Khouri, The Arab-Israeli Dilemma, p. 433, citado por Neff).

O êxodo foi longo, feito de sol a sol escaldante, crianças se perderam. Os poucos pertences ficavam pelas estradas após extenuante caminhada. A desidratação foi generalizada entre as pessoas. Soldados israelenses os procuravam em busca de objetos de valor e matavam indiscriminadamente aqueles que eles não gostavam ou achavam que estavam escondendo pertences.

Os refugiados árabes foram sistematicamente despojados de todos os seus pertences durante o massacre. Pertences domésticos, lojas, roupas, tudo foi deixado para trás. De acordo com Neff, um jovem sobrevivente palestino: “Dois dos meus amigos foram mortos a sangue-frio. Um deles carregava uma caixa supostamente com dinheiro e o outro um travesseiro que supostamente continha objetos de valor. Um amigo meu resistiu e foi morto na minha frente. Ele tinha 400 libras palestinas no bolso.”

Após a saída forçada dos palestinos, começaram os saques em Lida e Ramla. “Com a população desaparecida, os soldados israelenses começaram a saquear as duas cidades em um surto de pilhagem em massa que os oficiais não puderam impedir nem controlar (…) Até os soldados do Palmach – a maioria dos quais veio ou estava se preparando para se juntar aos kibutzim – participaram, roubando equipamentos mecânicos e agrícolas.” (Augustus Richard Norton, Washington Post, 3/1/88, citado por Neff.)

As tropas israelenses levaram 1.800 caminhões carregados de propriedades palestinas, incluindo uma fábrica de botões, uma fábrica de salsichas, uma fábrica de refrigerantes, uma fábrica de macaroni, uma fábrica têxtil, 7 mil lojas de varejo, mil armazéns e 500 oficinas.

Os palestinos foram substituídos pelos judeus.

A limpeza étnica já dura 75 anos e é sistematicamente acobertado pelo imperialismo, numa tática covarde e vil, permitindo a expansão do Estado fascista de Israel.

O massacre de Deir Yassin revela o fascismo de Israel

Publicado originalmente em 11 de novembro de 2023

O caráter fascista de Israel está registrado desde sua fundação: durante a expulsão dos palestinos, na “Nakba” (cátastrofe, em árabe), a primeira guerra árabe-israelense, um dos massacres mais famosos ocorreu na aldeia de Deir Yassin, em 1948. Desde o início Israel utilizou métodos nazistas para fundar o seu Estado, um enclave do imperialismo no Oriente Médio, que se coloca para eliminar progressivamente os países islâmicos, ou subsumi-los à condição de colônias.

Illan Pappé, um historiador da Palestina, retrata todo o processo da Nakba no livro “A limpeza étnica na Palestina”, retratando diversos aspectos e episódios de profunda brutalidade e fascismo do regime sionista, entre eles, o Massacre de Deir Yassin, 9 de abril de 1948. De acordo com ele, logo em janeiro de 1949, forças voluntárias em defesa da Palestina, denominadas como “Primeiro Exército Voluntário Árabe” se organizaram para enfrentar os invasores israelitas, porém sem sucesso. Foi uma força para tentar coibir a onda de agressões, assassinatos e estupros que iniciaram com a implantação de Israel.

Com o apoio das grandes potências, essa força não foi páreo para as milícias israelenses, fortemente armadas pela União Soviética, que avançaram a onda de humilhação e brutalidade, dominando facilmente o povo palestino indefeso e desarmado, em geral, pobres camponeses que viviam em aldeias pouco desenvolvidas, uma população rural cujos representantes políticos já haviam sido exilados e as organizações de luta reprimidas pelo imperialismo britânico durante o Madato (1922-1948). Deste modo, segundo Pappé, essa situação de relativa facilidade, conduziu as forças isralenses à uma mudança de tática, operando no sentido da limpeza étnica, sem qualquer mediação, por assassinatos à sangue frio.

Massacre de Deir Yassin

Ainda de acordo com o historiador, “quase duzentos e cinquenta mil palestinos foram deslocados nesta fase – início da Nakba, que foi acompanhada por vários massacres, o mais notável ocorrido em Deir Yassin.” Milícias sionistas, de extrema direita, formadas por dois grupos extremistas – o Irgun (Organização Militar Nacional) e o Lehi (Lutadores pela Liberdade de Israel, também conhecido como Stern Gang), atacaram a aldeia. De forma proterva, chegaram atirando a esmo, arremessando granadas e coquetéis Molotov em residências, matando pobres camponeses desarmados, de forma covarde, a sangue frio. Depois disso saquearam os poucos pertences com algum valor, deixando os poucos sobreviventes praticamente com a roupa do corpo.

O resultado da ação de puro terror foi a morte de 200 pessoas, metade da população da aldeia, incluindo homens, mulheres, crianças e idosos; além de mutilações – inclusive de membros sexuais masculinos-, estupros em série – com vários soldados violando uma única mulher, que logo depois eram assassinadas, jogadas em valas e urinadas em cima. Crianças e adolescentes também foram estuprados. 25 homens da aldeia foram levados a desfilar por Jerusalém em caminhões antes da execução a sangue frio, onde arrancavam suas tripas numa pedreira, apenas pelo motivo de serem palestinos.

Jacques de Reynier, chefe do comitê internacional da delegação da Cruz Vermelha, em suas memórias pessoais, publicadas em 1950, narrou ter visto corpos de mais de 200 homens, mulheres e crianças mortos: “uma mulher que devia estar grávida de oito meses, foi atingida no estômago, com queimaduras, o vestido indicando que ela levou um tiro à queima-roupa…” (Jacques de Reynier. 1948, à Jerusalém; Instituto de Cultura Árabe – https://www.icarabe.org.br/node/3805).

Um relatório da ONU, de 1948, feito pelos britânicos descreveu que houve “o assassinato de cerca de 250 árabes, homens, mulheres e crianças, ocorreu em circunstâncias de grande selvajaria. […] Mulheres e crianças foram despidas, alinhadas, fotografadas, e depois abatidas por disparos de armas automáticas e os sobreviventes narraram bestialidades ainda mais incríveis”, informou. “Aqueles que foram feitos prisioneiros foram tratados com uma brutalidade degradante”. (ONU. Question of Palestine: legal aspects (Document 2). A compilation of papers presented at the United Nations seminars on the question of Palestine in 1980-1986. United Nations. New York, 1992).

Palestinos e comunidades judaicas vizinhas sempre tiveram boa convivência: judeus, cristãos ortodoxos e muçulmanos. Mas o sionismo defendia o genocídio do povo palestino para expulsá-los da “terra prometida”. Por isso, os assassinatos, os estupros e vilipêndios. Pappé descreve com muitos detalhes a quebra dessa harmonia. O autor descreve que durante a invasão à aldeia, soldados sionistas “pulverizaram as casas com tiros de metralhadora, matando muitos dos aldeões”. Segue dizendo que “aldeões foram presos e assassinados a sangue frio, os cadáveres foram maltratados e várias mulheres foram violadas antes de serem assassinadas”.

De acordo com um morador, Fahim Zaydan, que tinha doze anos na época, lembra-se de ter visto sua família assassinada diante de seus olhos: “Eles nos levaram um após o outro; eles atiraram em um velho e quando uma de suas filhas gritou, atiraram nela também. Então chamaram meu irmão Muhammad e atiraram nele na nossa frente, e quando minha mãe, que carregava minha irmã Hudra nos braços.” Os soldados também se deliciaram com o enfileiramento em paredões, pulverizando crianças e mulheres com saraivada de balas, “apenas por diversão”, antes de sair. Após todas as atrocidades e brutalidade, as milícias sionistas explodiram as casas. Existia uma unidade de sapadores encarregada de explodir as casas após o furto dos bens. Os camponeses foram forçados a fugir sem nada e os seus bens acabaram como lembranças da guerra nos salões e quintas, tanto dos soldados como dos oficiais.

O massacre destaca o caráter fascista do Estado de Israel, fundado com base no roubo dos palestinos (de seus bens e suas terras), no assassinato, nos massacres, nos estupros e outros horrores. Um dos maiores crimes da história, com apoio do imperialismo mundial e do stalinismo.

O massacre de Sabra e Chatila

Publicado originalmente em 31 de outubro de 2023

Israel é o nome de um empreendimento colonial do imperialismo, que ao contrário do que é divulgado pela imprensa, pelas ONGs, fundações e diversos setores da academia, o país não foi organizado a partir de reparação pelo holocausto, mas sua constituição foi pensada muito antes, pelo movimento político sionista.

Contudo, esse empreendimento colonial não é de uma colonização clássica, com o objetivo de explorar o povo palestino. No sionismo o objetivo é dispersar e despojar os palestinos, substituindo a população original pelos colonos, erradicando agricultores, artesãos e moradores de cidades da Palestina e substituir por uma força de trabalho totalmente novo (Schoenman, 1988).

Com base nesse princípio ocultado pelo imperialismo, Israel impõe uma política de ocupação e destruição dos palestinos, com a permanente militarização desse Estado artificial, que em suas bases políticas, pretende formar a “Grande Israel”, ou seja, o objetivo original do sionismo é dominar a “Terra Prometida”, que se estende do Rio do Egito até o Eufrates, inclui partes da Síria e do Líbano.

Por isso, Israel também está em permanente confrontação com esses países, de modo que em 1982, demarca claramente os objetivos expansionistas de Israel. Naquele ano foi assinada uma momentânea paz com o Egito, para concentrar suas tropas e sede por sangue na fronteira com o Líbano, aguardando uma justificativa para uma operação de grande monta na região.

Foi então que entre os dias 16 e 18 de setembro de 1982, na periferia de Beirute, capital do Líbano, tropas de ocupação israelense e milícias ligadas ao partido fascista, Falanges Cristãs, aliado do sionismo, adentrou os campos de refugiados de Sabra e Chatila, e atacou as famílias desarmadas. Foram 36 horas de estupros, torturas, e todo tipo de atrocidade.

O pretexto para tamanha barbárie foi a tentativa de assassinato do embaixador israelense Shlomo Argov, em Londres – levada a efeito pelo grupo para a libertação da Palestina, a Organização Abu Nidal (ANO). De acordo com Finkelstein (2005, p. 29), “recorrendo ao mesmo slogan da ‘erradicação do terrorismo palestino’, Israel passou a massacrar uma população indefesa, quase todos civis”. Portanto, o massacre de Sabra e Chatila é um ataque visando a limpeza étnica almejada pelos sionistas.

O número de vítimas varia entre 700 (o número oficial israelense) e 3.500 (no inquérito lançado pelo jornalista israelense Amnon Kapeliouk). O número exato nunca pode ser determinado porque, além das cerca de 1.000 pessoas que foram enterradas em valas comuns pela Cruz Vermelha ou nos cemitérios de Beirute por membros de suas famílias, um grande número de cadáveres foi enterrado sob edifícios demolidos pelos próprios membros da milícia. Além disso, centenas de pessoas foram levadas vivas em caminhões para destinos desconhecidos, para nunca mais voltar.

No caso do Líbano, o país estava ocupado por Israel, servindo como proxy para colocar o sionismo como movimento de supremacia na região. Em agosto de 1982, o domínio de Israel na região era profundo, a ponto de impor Bechir Gemayel, presidente do Líbano. A rejeição a esse processo, com a imposição de um ultradireitista proveniente das Falanges Cristãs, culminou na morte dele por um atentado à bomba.

“Luta contra o terrorismo” como pretexto para a barbárie permanente

O ministro da Defesa israelense, que promoveu a barbárie, era Ariel Sharon, que ganhou uma recompensa pelos feitos em Sabra e Chatila, em 2001, quando se tornou primeiro-ministro. Como num ato combinado, 2001 foi o ano que iniciaram os julgamentos do massacre, mas Sharon estava imune.

Ariel Sharon agiu para erradicar cerca de 2000 “terroristas” que, segundo ele, estavam escondidos nos campos de refugiados de Sabra e Shatila. Depois de cercar totalmente os campos de refugiados com tanques e soldados, Sharon ordenou o bombardeio dos campos e o bombardeio continuou durante toda a tarde e noite de 15 de setembro, deixando a “limpeza” dos campos para a milícia cristã libanesa de direita, conhecida como falangistas. No dia seguinte, os falangistas – armados e treinados pelo exército israelense – entraram nos campos e passaram a massacrar os civis desarmados, enquanto o general israelense Yaron e seus homens assistiam a todas as operações. Mais grotescamente, o exército israelense garantiu que não houvesse calmaria nas 36 horas de assassinatos e iluminou a área com sinalizadores à noite e apertou o cordão em torno dos campos para garantir que nenhum civil pudesse escapar do terror desencadeado.

A natureza violenta e expansionista do sionismo é acobertada por um lobby das corporações de comunicação, em um modelo de guerra que funde os ataques militares de Israel às informações que são selecionadas a dedo, ocultando a realidade. O massacre de Sabra e Shatila acabou ganhando espaço na imprensa internacional, de acordo com a Fepal (2021), a partir do repórter da revista Veja, Alessandro Porro, um judeu nascido na Itália e naturalizado brasileiro, que atuava como correspondente de guerra à época. Essa reportagem acabou fugindo ao controle da imprensa sionista, e acabou sendo registrada.

Hoje em dia assiste-se, por intermédio da rede social X e Telegram, um verdadeiro genocídio. Fora essas redes, a imprensa capitalista tenta esconder o genocídio, legitimando os ataques militares de Israel com o fantoche do “terrorismo do Hamas”. Atualmente os eventos de Sabra e Shatila, não seriam abordados como um verdadeiro massacre, mas como uma ação preventiva de terrorismo, como fez Ariel Sharon.

Sabra e Shatila, acontecido há 42 anos, não pode ser esquecida, pois demonstra que não é o ataque do Hamas que mobiliza a fúria de Israel, mas o projeto do sionismo, que visa o extermínio sistemático do povo palestino.

Referências

Fepal. A voz de Sabra e Chatila. 17-09-2021. Disponível em: https://fepal.com.br/a-voz-de-sabra-e-chatila/ . Acesso em 30-10-23

Finkelstein, Norman. Imagem e realidade do conflito Israel-Palestina. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 29.

Schoenman, Ralph. A História Oculta do Sionismo. Veritas: Santa Bárbara (Califórnia), 1988.