Pouco tempo depois que o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas, na sigla em árabe) lançou a Operação Dilúvio de Al-Aqsa contra o Estado sionista de “Israel”, o Diário Causa Operária (DCO) iniciou uma série para contar a história da Palestina, do povo palestino e daqueles que lutam contra a ocupação.

Neste artigo, reunimos mais algumas das matérias publicadas ao longo desse último ano para relembrarmos os massacres perpetrados pelo Estado nazista de “Israel” desde antes de sua fundação até tempos mais recentes. Confira:

Em 29 de outubro de 1956, sionistas assassinam 49 palestinos

Publicado originalmente em 14 de dezembro de 2023

Em 29 de outubro de 1956, já depois da Nakba, os sionistas cometeram mais um massacre contra os palestinos, mostrando que o processo de limpeza étnica da Palestina teve continuidade mesmo após 1948, afinal, expulsar os árabes de suas terras, para formar um Estado puramente judeu na região era parte da essência do sionismo.

O massacre ocorreu no vilarejo de Kafr Qasim, situado na Linha Verde, que era, naquele tempo, a fronteira de fato entre “Israel” e a Cisjordânia, que ainda fazia parte do Reino da Jordânia.

Foi perpetrado pela Polícia de Fronteira de “Israel” (Magav) contra trabalhadores palestinos que retornavam para casa após o trabalho, durante um toque de recolher, imposto no início do dia, às vésperas da Guerra do Sinai (também conhecida como Crise de Suez), do qual a maioria dos palestinos não tinha conhecimento.

Nessa conjuntura política, os serviços de inteligência de “Israel” tinha a avaliação de que a Jordânia entraria na guerra ao lado do Egito. Assim, cidadãos árabes foram considerados uma população “hostil”, sendo visados especialmente aqueles que habitavam o chamado “Pequeno Triângulo”. Segundo consta no portal Wikipédia, trata-se de “uma concentração de cidades e vilarejos árabes-israelenses adjacentes à Linha Verde, localizada na planície oriental de Sharon entre a Samaria; esta área está localizada dentro dos limites orientais do Distrito Central e do Distrito de Haifa . As onze cidades abrigam aproximadamente 250.000 cidadãos árabes de Israel, representando entre 10-15% da população árabe palestina de Israel”.

Uma vez que os árabes foram oficialmente considerados uma “população hostil”, batalhões da Polícia de Fronteira de Israel foram mobilizados e colocados sob o comando de Yissachar Shadmi, um comandante das Forças de Defesa de “Israel” (FDI).

No dia do massacre, o referido toque de recolher foi estabelecido das 17h às 06h, devendo ser observado obrigatoriamente em todas as aldeias árabes, sob pena de qualquer árabe ser baleado.

Supostamente, a Polícia de Fronteira recebeu as ordens referentes ao toque de recolher antes das próprias aldeias, quando inúmeros palestinos ainda estavam em seus trabalhos quando a ordem foi dada, de forma que foi impossível tomar conhecimento dela. Sobre o desconhecimento, o major Shmuel Malinki chegou a dar o seguinte depoimento, mencionando as ordens do comandante das FDI, Yissachar Shadmi:

“[Shadmi disse que] qualquer um que saísse de sua casa seria baleado. Seria melhor que na primeira noite houvesse alguns assim” e nas noites seguintes eles fossem mais cuidadosos”.

Malinki chegou a questionar a respeito da possibilidade de morte de civis:

“Perguntei: à luz disto, posso compreender que um guerrilheiro seja morto, mas e o destino dos civis árabes? E eles podem voltar para a aldeia à noite vindos do vale, dos assentamentos ou dos campos, e não saberão sobre o toque de recolher na aldeia – suponho que devo ter sentinelas nas proximidades da aldeia?”

E então, recebeu a seguinte resposta:

“A isto o Coronel Yissachar respondeu com palavras cristalinas: ‘Não quero sentimentalismo e não quero prisões, não haverá prisões’. Eu falei: ‘Mesmo assim?’ A isso ele me respondeu em árabe , Allah Yarhamu , que entendi como equivalente à frase hebraica: ‘Bendito seja o verdadeiro juiz’ [dita ao receber a notícia da morte de uma pessoa]”.

Dada a diretriz, assassinatos começaram a ocorrer entre 17h e 18h30.

Em nove incidentes de tiroteio diferentes, o pelotão liderado pelo tenente Gabriel Dahan, que estava estacionado em Kafr Qasim, exterminou dezenove homens, seis mulheres, dez adolescentes (de 14 a 17 anos), seis meninas (de 12 a 15 anos) e sete meninos (de 8 a 13 anos), que teriam “violado” o toque de recolher do qual não tinham conhecimento.

Um dos sobreviventes do massacre, o palestino Jamal Farij, lembra-se de ter sido abordado pela Polícia da Fronteira, ao chegar à entrada da aldeia em um caminhão com 28 passageiros. Ele relata:

“Conversamos com eles. Perguntamos se eles queriam nossas carteiras de identidade. Eles não fizeram isso. De repente, um deles disse: ‘Cortem-nos’ – e abriram fogo contra nós indiscriminadamente”.

Como viria a ocorrer com inúmeros sionistas anos mais tardes, um soldado israelita, Shalom Ofer, admitiu o caráter fascista do massacre (e do sionismo), sem, é claro, expressar remorso ou arrependimento pelo que havia feito:

“Agimos como alemães, automaticamente, não pensámos”.

Na ocasião, os sionistas assassinaram 49 palestinos (19 homens, 6 mulheres, sendo uma grávida, 23 crianças e adolescentes, entre 8 e 17 anos).

Demonstrando que a história da repressão de “Israel” contra a Palestina é uma história na qual os criminosos de guerra jamais são responsabilizados pelo direito internacional, e que o povo palestino só pode contar com sua própria organização para combater o sionismo, o julgamento a que os policiais que cometeram o massacre foram submetidos não foi nada além de uma farsa.

Presidido pelo juiz Benjamin Halevy, apesar de ter resultado em condenações com penas variando de 7 a 17 anos de prisão, todas elas acabariam sendo reduzidas, inclusive com alguns dos acusados recebendo indultos presidenciais.

Malinki teve como pena original a de 17 anos de prisão. Contudo, no julgamento de seu recurso de apelação, o tribunal a reduziu para 14. Posteriormente, o Chefe de Estado-Maior (Moxe Daian) reduziu para 10 anos.

Semelhante foi o caso de Dahan, cuja pena original de 15 anos de prisão foi reduzida pelo tribunal para 10. Daian, então, reduziu-a novamente para 8.

Não bastando, Yitzhak Ben-Zvi, então presidente de “Israel” reduziu as penas para 5 anos, e perdoou a de outros soldados.

Depois disto, ainda houve a remissão de um terço do restante das penas.

Ao final, todos os sionistas que cometeram o massacre foram libertados da prisão apenas 3 anos depois, em 1959. Yissachar Shadmi, o já citado comandante das FID, à qual estava subordinada a Magav e sua brigada que perpetrou o massacre, recebeu uma pena simbólica de míseros 10 prutot (antigos centavos israelense).

A farsa foi até mesmo confirmada por esse próprio comandante, anos depois, pouco antes de morrer. Ele chegou a dizer que seu julgamento havia sido uma encenação para proteger a imagem de membros do governo de “Israel”, em especial o então primeiro-ministro Davi Ben Gurion e Moxe Daian, Chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (1953-1958), e evitar que os mesmos tivessem de assumir qualquer responsabilidade pelo ataque, cuja culpa deveria recair em soldados rebeldes, que agiram por conta própria.

Ainda sobre os principais agentes do massacre, Malinki e Dahan, vale mencionar que ambos “caíram para cima”. Malinki eventualmente foi promovido e alçado ao posto de segurança do Centro de Pesquisa Nuclear de Negev, instituto ultrassecreto. Dahan, ironicamente, foi encarregado “Assuntos Árabes” pela cidade de Ramla, uma das cidades mistas de “Israel”, com populações significativas de judeus e árabes.

Em dezembro de 2007, Simão Peres pediu desculpas formais pelo massacre, o que não significava nada, afinal, o crime já havia sido cometido. Mais um dos milhares que “Israel” cometeu contra os palestinos durante quase um século de ditadura.

Quase 14 anos mais tarde, em outubro de 2021, a Lista Conjunta, uma coalizão de quatro partidos de maioria árabe no Knesset (parlamento israelense), propôs um projeto de lei, pedindo o reconhecimento oficial do massacre pelo governo, mas foi rejeitado. Afinal, para além da doutrina racista do sionismo constituir parte integrante de “Israel”, a política israelense vem sendo dominada por seu setor de extrema direita, em especial o Likud, partido de Benjamin Netanyahu.

Por fim, é necessário expor que no ano de 2022 foi retirado o sigilo de documentos governamentais secretos, o que acabou por revelar que o massacre foi previamente planejado, como parte de uma operação do Estado sionista para expulsar a população árabes da região do Pequeno Triângulo, em caso de guerra com a Jordânia. Teria sido planejado Avraham Tamir, outrora comandante da Haganá, a pedido de Ben Gurion.

Em outras palavras, o massacre foi a continuidade da limpeza étnica da Palestina.

Milícias fascistas apoiadas por “Israel” matam mais de 3 mil

Publicado originalmente em 13 de dezembro de 2023

Dando continuidade à série histórica sobre a Palestina, em que são expostas as centenas (quiçá milhares) de massacres cometidos por “Israel”, este que será relatado adiante foi um dos maiores já perpetrados pelos sionistas e seus aliados, resultando no assassinato de mais de 3 mil palestinos. Ocorrido em 12 de agosto de 1976, o Massacre de Tel al-Zaatar deu-se durante a chamada “Guerra Civil Libanesa”, uma guerra que, assim como todas as “guerras civis” em países atrasados, fora impulsionada pelo imperialismo, o qual contou com “Israel” e suas tropas para esmagar os libaneses que lutavam por sua libertação.

Tel al-Zaatar era um campo de refugiados no nordeste de Beirute, no Líbano, administrado pela UNRWA, sigla em inglês para Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente. Como o nome da agência indica, o campo de Tel al-Zaatar abrigava refugiados palestinos.

Continha cerca de 3 mil estruturas e abrigava 20 mil palestinos, no início de 1976, a maioria deles, apoiadores da Organização pela Libertação da Palestina (OLP), de Yasser Arafat, uma confederação de organizações que, à época, congregava as principais forças da resistência palestina.

Ocorre que o campo ficava localizado em uma área de Beirute controlada pelos cristãos de extrema direita. No ano anterior, inúmeros ataques perpetrados pelas milícias fascistas apoiadas por “Israel” e formadas por cristãos maronitas foram perpetradas contra o campo ou contra aqueles que se deslocavam ao acampamento. Dentre as principais estavam as Forças Reguladoras Kataeb (também conhecidos como Falangistas), as Milícias dos Tigres (braço armado do PNL, Partido Liberal Nacional) e os Guardiões dos Cedros. Dezenas de palestinos foram assassinados nesses ataques.

Contudo, com a escalada da guerra, no dia 18 de janeiro, as milícias invadiram o bairro de Karantina, também no nordeste de Beirute, e assassinaram mais de 1.500 pessoas. Em resposta a isto, militantes da OLP, em especial da sua fração Síria as-Sa’iqa, atacaram a cidade maronita de Damour no dia 20 de janeiro, onde se concentravam muitos milicianos, aniquilando cerca de 500 pessoas.

Então, as milícias maronitas de extrema-direita, coordenadas com “Israel”, começaram a planejar sua ofensiva contra Tel al-Zaatar. De forma que não demorou para cercarem o campo de refugiados, o que foi feito com cerca de 500 soldados das Forças Reguladoras de Kataeb, 500 da Milícia dos Tigres e 400 de outros grupos, em especial dos Guardiões dos Cedros. Demonstrando o apoio pelo imperialismo, receberam de equipamento militar tanques Super Sherman e um esquadrão de carros blindados Panhard AML-90.

O cerco em si, começou já em janeiro de 1976, vários meses antes do próprio massacre, com o impedimento da entrada de comidas e víveres, para enfraquecer os cerca de 1.500 combatentes palestinos do local, principalmente membros da OLP, mas também de organizações menores como a Frente Popular para a Libertação da Palestina e a Frente Popular para a Libertação da Palestina – Comando Geral.

Bloquearam também o acesso à água, de forma que mesmo refugiados que tentassem obter o recurso, eram alvos das milícias maronitas.

Mostrando um modus operandi análogo ao que os sionistas vêm fazendo atualmente contra Gaza, as forças hostis aos palestinos de Tel al-Zaatar, nelas inclusas as milícias maronitas, centraram seus ataques contra o Hospital Al-Karamah, principal prédio local, e que estava constantemente recebendo feridos e pessoas enfermas.

No mês de julho, o exército Sírio começou a bombardear o campo. Eventualmente, os contantes ataques, somado ao bloqueio, tornaram a condição dos refugiados insustentáveis, de forma que a queda de Tel al-Zaatar tornou-se inevitável.

Um acordo foi feito entre os combatentes palestinos e um representante da Liga Árabe, no dia anterior ao massacre, nos termos do qual, tanto eles quanto os refugiados poderiam sair com segurança. Contudo, no dia seguinte, ao evacuarem o campo, as milícias cristãs maronitas estavam à espera e perpetraram o massacre, assassinando mais palestinos do que já haviam matado.

Estima-se que foram mortos mais de 3 mil pelos cristãos fascistas, que eram apoiados e coordenados por “Israel”, em mais um episódio da história de massacres dos sionistas contra o povo palestino.

Em outubro de 1953, sionistas exterminam mais de 69 palestinos

Publicado originalmente em 12 de dezembro de 2023

Há mais de 70 anos, no dia 14 de outubro, em uma aldeia chamada Qibya, na Cisjordânia, as forças armadas israelenses assassinaram mais de 69 palestinos, dois terços dos quais mulheres e crianças, mostrando que o fascismo sionista não estava limitado aos massacres cometidos nos anos de 1947-48, durante a Nakba.

A Cisjordânia estava sob o controle do Reino da Jordânia, de forma que a aldeia (situada a oeste da cidade de Ramalá e a nordeste de Jerusalém) fazia parte de seu território, que foi invadido por “Israel” apenas para assassinar árabes palestinos.

A justificativa dada pelos sionistas para o ataque à aldeia de Qibya foi um ataque que havia sido realizado no dia 12 de outubro ao vilarejo de Yehud, em “Israel”, em que três civis israelenses, uma mulher e seus dois filhos foram mortos com a explosão de uma granada.

O governo sionista acusou um esquadrão de guerrilheiros palestinos oriundos da Jordânia de terem empreendido a ação. O governo jordaniano se prontificou a realizar uma investigação, cujo resultado teria rastreado os militantes palestinos até ao vilarejo de Rantins, próximo de Qibya.

Naquela época, os palestinos achavam-se no direito de reagir ao domínio sionista, da maneira que fosse e com os métodos que julgassem necessários, afinal haviam sido alvos de um massacre terrível e recente, expulsos de suas terras de forma sistemática e criminosa. “Israel” já mostrava sua reação imensamente desproporcional.

No dia 13 de outubro, o governo central israelense, liderado por Davi Ben-Gurion (primeiro-ministro), Mordecai Maclef (comandante das Forças Armadas), Moxe Daian (vice-comandante das Forças Armadas) e Pinhas Lavon (ministro da defesa), emitiram ordem para retaliar o ataque a Yehud, conflagrando a Operação Shoshana, que envolveu cerca de 600 soldados das Forças de Defesa de “Israel” (FDI).

Comandada pelo criminoso de guerra sionista Ariel Sharon, futuro primeiro-ministro, a operação consistiu em sitiar a aldeia de Qibya e isolá-la dos vilarejos vizinho. Uma vez que isto fora feito, começou o bombardeio sistemático, com morteiros, para preparar a invasão terrestre. Uma tática semelhante ao que “Israel” fez nos últimos dois meses em Gaza.

Quando a invasão começou, os soldados israelenses atacaram jogando bombas no interior das casas, forçando os aldeões palestinos a saírem. Muitos dos que saíam eram alvos de saraivadas de tiros, disparados aleatoriamente contra as casas, portas e janelas. Os sionistas buscavam atingir qualquer um que tentasse fugir.

Houve também aqueles que ficaram dentro de suas casas. Assim, dezenas de residências foram explodidas com seus moradores dentro.

Tratou-se de um ataque ocorrido após o Acordo de Armistício de 1949, firmado entre “Israel” e os países árabes, em que os sionistas deram mais uma demonstração do plano de tomar todo o território da Palestina para eles, expulsando os árabes, para então formar um Estado puramente judeu, supremacista.

O massacre, por sua desproporcionalidade, foi condenado universalmente pela comunidade internacional e pela ONU (Estados Unidos incluso). Contudo, mostrando que tais condenações formais das Organizações Unidas e mesmo de Estados Nacionais não surtem efeitos práticos para impedir o genocídio de “Israel” sobre os palestinos, nada aconteceu.

Ben-Gurion jamais foi responsabilizado como um criminoso de guerra pelo Tribunal Penal Internacional. Nem Ariel Sharon e nem Moxe Daian. O então primeiro-ministro e o governo israelense, em resposta à “comoção” internacional, declararam cinicamente que o massacre havia sido cometido por uma população israelense revoltada. Uma demonstração de que a máquina de mentiras sionista é antiga.

Diante do massacre de Qabiya, dos milhares de outros cometidos por “Israel” contra os palestinos, e do fato de que nenhum político ou militar sionista jamais foi apontado como um criminoso de guerra, a resistência armada do povo palestino, atualmente liderada por organizações como o Hamas, a Jiade Islâmica, a Frente Popular pela Libertação da Palestina e a Frente Democrática pela Libertação da Palestina é inteiramente justificada e deve ser apoiada incondicionalmente.

Seis mortos e 100 feridos no Dia da Terra Palestina

Publicado originalmente em 11 de dezembro de 2023

A imprensa, porta-voz dos interesses do imperialismo, apresentou ao mundo a operação que foi colocada em prática em 7 de outubro pela coalizão de grupos armados palestinos, liderada pelas Brigadas do Hamas, denominada “Dilúvio Al-Aqsa”, como um ato terrorista, buscando deslegitimar e criminalizar tal ação. A luta do povo palestino contra as forças de ocupação israelense não começou nos últimos meses; a resistência palestina remonta a mais de 75 anos de história, desde o início da colonização do território pelos sionistas, apoiados pelo imperialismo, em 1948.

O regime sionista foi imposto no território da Palestina com base na Resolução número 181, aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 29 de novembro de 1947. A Primeira Guerra Árabe-Israelense, desencadeada pela declaração de independência de Israel em 14 de maio de 1948, consolidou a ocupação sionista na Palestina. Esse conflito foi um desdobramento da Guerra Civil na Palestina Mandatária, iniciada em 30 de novembro de 1947, marcando o fim da ocupação britânica. O resultado foi a Nakba, termo em árabe para se referir à “catástrofe”, que resultou no êxodo de mais de 711 mil árabes do território palestino.

Desde então, o povo palestino tem sido sistematicamente perseguido em seu próprio território, sofrendo expropriação de suas casas e terras, torturas, prisões e assassinatos pelas forças de ocupação israelenses. Nesse contexto, surgiram grupos de resistência armados, como a Organização para a Libertação da Palestina (OLP), sob a liderança do Movimento de Libertação Nacional da Palestina (Fatá, sigla em árabe), constituída em 1964. Três anos depois, em 1967, o regime sionista conquistou o controle de quase todo o território palestino, exceto a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, por meio da Guerra dos Seis Dias ou Terceira Guerra Árabe-Israelense.

O Hamas surgiu durante a Primeira Intifada, um levante popular de 1987 a 1993, com a degeneração completa do Fatá como resistência pela soberania da Palestina do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo, liderando a Segunda Intifada de 2000 a 2005. Por esse motivo, a organização é alvo de difamações e calúnias, apresentando-a como extremista e composta por fanáticos religiosos sanguinários. No entanto, essa caracterização poderia se aplicar ao próprio sionismo, um movimento religioso que defende o extermínio do povo árabe na Palestina, não fossem os interesses econômicos que são a verdadeira motivação para as atrocidades cometidas.

A propaganda sionista busca esconder que a ação do Hamas foi uma resposta aos bombardeios nos arredores da Mesquita de Al-Aqsa, considerada uma “linha vermelha” não apenas para os palestinos, mas para todo o povo árabe e muçulmano, por ser o mais importante território sagrado. Esse ataque israelense foi a gota d’água diante da constante situação de bombardeios e chacinas pelas forças de ocupação sionista.

Dentre os inúmeros crimes de Israel ao longo dos 75 anos de martírio do povo palestino, incluindo os massacres de Qibya em 1953, Kafr Qasim em 1956 e Hebron em 1994, destaca-se o dos Vilarejos da Galileia em 1976. Em 30 de março daquele ano, a população palestina protestou contra a criminosa decisão do regime sionista de desapropriar mais de dois mil hectares de terras dedicadas à produção agrícola em vilarejos próximos a Nazaré. A revolta popular palestina foi respondida com violenta repressão por parte das forças de ocupação israelenses.

Nesse episódio, seis palestinos foram assassinados, cerca de outros 100 ficaram feridos, e mais uma centena de pessoas foi presa pelas forças sionistas. Essa data ficou conhecida como o “Dia da Terra Palestina” e continua sendo lembrada pelo povo árabe em todo o mundo até hoje.

As terras palestinas expropriadas pelo regime sionista dão lugar a colônias israelenses, bases militares e outras construções ilegais. Diante dos crimes cometidos pelo estado artificial de Israel, quase 6 milhões dos 13 milhões de pessoas que compõem a população palestina se refugiaram para países vizinhos, e outras quase 1 milhão de pessoas em outros países. Agora, diante do bombardeio contínuo contra civis na Faixa de Gaza desde 7 de outubro, milhares de palestinos estão fugindo, configurando uma nova Nakba. A operação Dilúvio Al-Aqsa não se trata de uma ação terrorista do Hamas, mas de um combate à colonização do território da Palestina e à violência constante contra o povo palestino.

Como sionistas arrasaram vilarejo onde vivia mais de mil pessoas

Publicado originalmente em 9 de dezembro de 2023

Entre os dias 14 e 15 de fevereiro de 1948, tropas do Palmach, o batalhão de elite da Haganá, uma das principais milícias fascistas do sionismo responsáveis pela violência desatada durante a Nakba, invadiu o vilarejo de Saasa, próximo à fronteira com o Líbano. Os ocupantes diziam haver ali combatentes palestinos, algo desmentido pelo que se seguiu. O que resultou foi mais um dos inúmeros massacres realizados durante a criação do Estado de “Israel”, mostrando que os sionistas sempre foram fascistas sanguinários.

O pequeno vilarejo já existia há centenas de anos e, devido à sua posição geográfica, havia servido como ponto de controle para viajantes, e para cobrança de impostos, durante o período do domínio otomano na região. No último censo realizado na região antes da Nakba, feito entre os anos de 1944 e 45, viviam em Saasa 1.130 pessoas, todos muçulmanos. Em meio a uma área majoritariamente rural, onde os habitantes plantavam cereais, azeitonas e frutas, havia cerca de cinquenta mil metros de área construída, algo como duas quadras, em que se encontravam uma mesquita e duas escolas, uma para meninos e outra para meninas. Era este o perigoso inimigo que os “bravos” soldados sionistas teriam de enfrentar.

O ataque a Saasa foi liderado por Moshe Kalman, oficial judeu da Palmach que, meses mais tarde, também lideraria o massacre à aldeia de Ein al-Zeitun e que já havia estado à frente do massacre do vilarejo de al-Khisas, em 18 de dezembro de 1947. Atuou sob o comando de Ygal Allon, comandante do Palmach ao norte, militar que eventualmente exerceria o cargo de primeiro-ministro de “Israel” de forma interina e também ascenderia à patente de general das Forças de Defesa do país.

Conforme relata o historiador judeu israelense Ilan Pappé, em seu livro A Limpeza Étnica da Palestina, Allon ordenou o ataque ao vilarejo em razão de sua localização e para mostrar que os sionistas deveriam tomar iniciativa. A ordem dada a Kalman foi a de que vinte residências deveriam ser explodidas, a fim de matar o maior número de palestinos o possível:

“Temos que provar a nós mesmos que podemos tomar a iniciativa […] Você tem que explodir vinte casas e matar o máximo de ‘combatentes’ [leia-se: ‘moradores’] possível”.

O ataque ocorreu à meia noite daquele fatídico dia, e o batalhão sob a liderança de Kalman contou com cerca de 60 soldados, os quais não encontraram qualquer resistência dentro do vilarejo de Saasa, conforme reportagem do jornal New York Times, de 16 de abril de 1948.

Posteriormente, Kalman iria oferecer relatos dos primeiros momentos do massacre.

Conforme retratado no livro de Pappe, o oficial da Palmach disse que, ao invadir Saasa na noite do dia 14, começaram a fixar explosivos TNT nas casas, a fim de cumprir as ordens dada por Ygal Allon. Então se depararam com um guarda árabe, que, segundo Kalman, “ficou tão surpreso que não perguntou ‘min hada?’, ‘quem é?’, mas ‘eish hada?’, ‘o que é isso?’ Um de nossos soldados que sabia árabe respondeu humoristicamente [sic] ‘hada eshf’ (‘isso é [em árabe] fogo [em hebraico]’) e disparou uma saravaida nele”.

Após eliminarem o guarda, as tropas de Kelman tomaram conta da rua principal de Saasa e explodiram uma por uma as casas da vila, enquanto as famílias palestinas ainda dormiam nelas, assassinando dezenas de pessoas, sem qualquer necessidade militar.

Ainda segundo relatos de Kalman: “Deixamos para trás 35 casas destruídas e 60-80 corpos mortos’ (muitos deles eram crianças)”, ainda expondo a cumplicidade do imperialismo britânico, que ajudou a “transferir os dois soldados feridos – machucados por destroços voando pelo ar – para o hospital de Safad”, conforme exposto por Ilan Pappé, em sua obra, já citada.

O que demonstra que a ação era parte de uma ampla campanha de fascista, cujo objetivo matar o maior número possível de palestinos e expulsá-los de suas terras.

Kalman estudaria depois na “conceituada” universidade de Columbia nos Estados Unidos e, depois de uma vida confortável trabalhando como consultor de investimentos, morreria de câncer em 1980.

Embora parte da população já tivesse fugido da aldeia depois do massacre de fevereiro, a expulsão completa dos palestinos de Saasa só viria a ocorrer alguns meses depois, como parte da Operação Hiram, quando as tropas da Haganá ocuparam o vilarejo. O objetivo geral da operação era expulsar os palestinos da região da Galileia, o que eles conseguiram: depois do dia 30 de outubro não sobraria mais palestino algum em Saasa. Sobre o segundo ataque ao vilarejo, Ilan Pappe expõe as ordens recebidas pela Brigada Golani, quase sejam:

“A ocupação não é para permanência permanente, mas sim para a destruição da vila, mineração dos escombros e das áreas próximas.

[…]

Se houver escassez de soldados, você tem o direito de limitar (temporariamente) a operação de limpeza, a tomada e destruição das vilas inimigas em seu distrito.”

O que demonstrava que o plano era, de fato, a expulsão dos árabes palestinos de suas terras.

Segundo informações do sítio Palestine Remembered, houve outro massacre durante esse período de ocupação, que se deu pelas mãos das gangues da Sétima Brigada. Contudo, não há informações suficientes sobre ele.

Os arquivos referentes ao morticínio realizado neste dia ainda não foram abertos aos historiadores. Apesar disto, figuras como Moshe Kalman e Ygal Allon, que comandavam as tropas ocupantes no norte da Palestina na época e que teriam longas carreiras como políticos “israelenses”, admitiram os massacres ali cometidos contra os palestinos. Uma investigação realizada por Emmanuel Yalan, major das tropas ocupantes, sugere que vários aldeões, incluindo deficientes, foram mortos durante a ocupação da Saasa.

O massacre também foi abordado pelo historiador palestino Walid Khalidi, em seu livro All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948, do ano de 1992, que descreveu o que restou do vilarejo após a limpeza étnica perpetrada pelos sionistas:

“Algumas das antigas oliveiras sobrevivem, e um número de muros e casas continuam de pé. Algumas das casas são hoje usadas pelo kibbutz Sasa; uma delas tem um arco em sua entrada e janelas em arcos. Uma grande parte de território no entorno é composto de florestas, o resto é cultivado por fazendeiros ‘israelenses’”.

Quatro dias após o massacre, ocorreu uma reunião envolvendo os políticos que comandava o corpo burocrático que viria a conformar o Estado de “Israel”. Nela, conforme exposto por Pappé, o já referenciado historiador israelense, Ben Gurion, fundador de “Israel”, “gostou da operação em Sa’sa pela forma como ‘fez os árabes fugirem’”. Disse também que deveriam “continuar a aterrorizar as áreas rurais… por meio de uma série de ofensivas… para que o mesmo clima de passividade relatado… prevalecesse”. Ygal Allon, por sua vez, o comandante da Palmach que deu a ordem a Kalman para atacar Saasa, “continuou a expandir sobre as lições aprendidas com as operações Lamed-Heh na reunião de meados de fevereiro do Conselho: ‘Se destruirmos bairros inteiros ou muitas casas na vila, como fizemos em Sa’sa, causamos impacto’”.

O exposto acima serve para demonstra que o Estado de “Israel” não se trata de um Estado legítimo, mas uma entidade política fundada por um movimento fascista, o sionismo, apoiado pelo imperialismo britânico, norte-americano e o stalinismo, que para consolidar o projeto de um Estado judeu na Palestina precisou recorrer à limpeza étnica da região, expulsando quase 1 milhão de árabes palestinos, recorrendo a inúmeros massacres para esse fim.

Ao menos 70 palestinos mortos, dentre bebês, mulheres e idosos

Publicado originalmente em 2 de dezembro de 2023

Nos anos de 1947 e 1948, durante a Nakba (termo árabe para catástrofe), processo de limpeza étnica desatado pelos sionistas que levou à expulsão de quase 1 milhão de árabes da Palestina, umas das táticas de terror utilizadas pelo sionismo era realizar massacres em aldeias próximas a centros urbanos, com a finalidade de aterrorizar os palestinos das cidades, fazendo-os fugir antes mesmo de qualquer ataque sobre elas. Tais fugas prévias seriam posteriormente utilizadas pela propaganda sionista para alegar que os palestinos saíram voluntariamente de suas terras.

Um dos casos mais conhecidos desses ataques foi o realizado contra o vilarejo de Ein al-Zeitun, perto da cidade de Safad. A razão para isto é que a história do massacre serviu de base para o único romance épico palestino sobre a Nakba que já fora escrito: “Bah al-Shams”, do autor Elias Khoury. Esse romance acabou por inspirar um filme de produção egípcia-francesa, de mesmo nome, produção esta que, segundo o historiador judeu israelense Ilan Pappe, retrata de forma fidedigna as descrições da aldeia de Ein al-Zeitun, feita por Ben-Yehuda em seu livro “Entre os nós”, também sobre o ocorrido, livro este baseado em arquivos militares israelenses e em testemunhos daqueles que participaram no massacre. Ela foi uma comandante veterana da Palmach.

O massacre ocorreu no dia 1º de maio de 1948, tendo sido pelo realizado pelo Palmach, tropa de elite da Haganá, uma milícia fascista do sionismo. Conforme já dito, os sionistas adotaram a tática de realizar ataques em determinadas localidades visando a aterrorizar os palestinos dos arredores a fugirem. O método da Haganá era chegar nas aldeias e escolher (às vezes arbitrariamente, às vezes não) “homens entre as idades de 10 e 50 anos” e executá-los sumariamente.

Como parte do Plano Dalet, e da Operação Vassoura (para varrer os palestinos do mapa), o comandante do massacre foi Moshe Kalman, quem já tinha participado e comandando vários massacres anteriores, como membro da Haganá e do Palmach.

Seguindo o método operacional dos ataques anteriores, este iniciou-se com um bombardeio do vilarejo, para abrir caminho para uma invasão terrestre. Os bombardeios foram suficientes para ocasionar a fuga dos poucos voluntários sírios que estavam a postos para defender Ein al-Zeitun. Afinal, a diferença de forças, tanto em relação ao número de homens, quanto à tecnologia militar, era totalmente desproporcional em favor dos sionistas. Os voluntários sabiam que seriam massacrados.

Ein al-Zeitun foi tomado ao meio dia, e seus habitantes, neles inclusos mulheres, crianças, idosos e alguns homens jovens que não haviam fugido saíram de suas casas levantando bandeiras brancas, demonstrando seu inequívoco rendimento. Contudo, diante de fascistas, render-se não garante a salvação. E o sionismo é um tipo de fascismo, de forma que a Haganá desatou o massacre da mesma forma, o qual é descrito em detalhes por Illan Pappe, em seu livro “A Limpeza Étnica da Palestina”:

“Eles foram imediatamente reunidos no centro da vila. Primeiro, trouxeram um informante com capuz que examinou os homens alinhados na praça da aldeia; aqueles cujos nomes constavam em uma lista pré-preparada trazida pelos oficiais de inteligência foram identificados. Os homens selecionados foram levados para outro local e executados a tiros. Quando outros homens se rebelaram ou protestaram, eles também foram mortos”.

Então, Pappe refere-se ao filme já citado, Bah al-Shams, dizendo que nele fora retratada com bastante fidedignidade um dos ocorridos no massacre, que demonstra o típico tratamento brutal dado pelos fascistas sionistas aos palestinos, ocasião em que um aldeão foi forçado a escolher mais de três dezenas de seus conterrâneos que seriam assassinados pelas tropas do Palmach:

“Em um incidente, que o filme capturou muito bem, um dos aldeões, Yusuf Ahmad Hajjar, disse aos seus captores que ele, assim como os outros, havia se rendido e, portanto, ‘esperava ser tratado humanamente’. O comandante do Palmach deu um tapa em seu rosto e ordenou, como punição, que ele escolhesse trinta e sete adolescentes aleatoriamente. Enquanto o restante dos aldeões era forçado a entrar na sala de armazenamento da mesquita da aldeia, os adolescentes foram executados com as mãos amarradas às costas”.

Mas não é só. Os sionistas, que buscavam formar um Estado supremacista judeu na Palestina, também se utilizavam de táticas indiretas para expulsar os palestinos de suas terras. Conforme relato de Hans Lebrecht, político judeu israelense que chegou a lutar contra os nazistas, mas que contraditoriamente serviu às forças armadas israelenses em 1948, fora ordenado a desviar os suprimentos de água que abasteciam o vilarejo de Ein Al-Zeytun para seu batalhão. Igualmente informou que contribuiu para esconder o massacre, queimando os corpos dos palestinos mortos no vilarejo. Segundo ele, foram encontrados inúmeros corpos sob os destroços das casas que haviam sido alvo de bombardeio. Perto da mesquita local, foram encontrados inúmeros bebês, crianças e mulheres mortos.

Este massacre, assim como inúmeros outros que ocorreram em 1948, é corroborado pelos arquivos militares israelenses, em especial os da Haganá, segundo os quais indicam mais de 70 mortos. Sabendo da tendência do sionismo á falsificação da realidade, é seguro dizer que estes números são maiores, afinal a história do massacre também é contada por aqueles que sobreviveram, as quais foram as principais fontes para o romance de Elias Khoury.

Ao fim, é certo que em Ei Al-Zeytun, o Palmach assassinou pelo menos 70 palestinos, dentre bebês, mulheres, crianças, idosos e homens jovens. É seguro afirmar que número é subestimado, afinal provém dos arquivos militares sionistas. De qualquer forma, é mais um episódio que serve para confirmar que o sionismo é uma forma de fascismo. Nesse sentido, conforme diz Ilan Pappe:

“O massacre, como sabemos de muitos outros assassinatos em massa, ocorreu não apenas como ‘punição’ por ‘impertinência’, mas também porque a Hagana ainda não tinha campos de prisioneiros de guerra para os grandes números de moradores capturados. No entanto, mesmo após a criação desses campos, ocorreram massacres quando grandes grupos de moradores foram capturados, como em Tantura e Dawaymeh após 15 de maio de 1948”.

60 palestinos foram assassinados pela Haganá em vilarejo

Publicado originalmente em 1º de dezembro de 2023

Abu Chucha era um vilarejo árabe da época do Mandato Britânico da Palestina que foi atacado por tropas sionistas em 1948, durante o processo de limpeza étnica que passou a ser chamado pelos palestinos de al Nakba (a catástrofe).

Assim como se deu em mais de 500 aldeias de cidades palestinas, Abu Chucha foi alvo de uma violência fascista por parte dos judeus sionistas para expulsar os palestinos de suas terras, para então tomá-las e sobre elas erigir um Estado judeu. Nessas circunstâncias é que se davam os massacres.

A aldeia foi alvo de vários ataques nos meses de abril e maio de 1948, sendo que o último teve lugar na noite do dia 13 e na manhã do dia 14, data da declaração oficial de independência de “Israel”. De início, quem se encarregou da ofensiva foi a Brigada Givati, das Forças de Defesa de Israel, como parte da Operação Baraque. Contudo, foram substituídos por milícias fascistas de um kibutz (comuna) próximo, as quais, por sua vez, foram então substituídas por outra brigada das FDI, a Kiriati.

Contando com uma população total de entre 870 e 950 árabes palestinos, estima-se que mais de 60 foram massacrados pelas tropas do sionismo. O ataque é relatado em detalhes pelo historiador israelense Benny Morris, em seu livro O Nascimento do Problema dos Refugiados Palestinos. Segundo Morris, tudo teve início com bombardeios, o qual abriram caminho para a ofensiva terrestre de dois batalhões. Apesar dos morteiros terem resultado nas explosões de casas dos aldeões, e alguns terem fugido, muitos permaneceram:

“Abu Shusha, a sudeste de Ramle, foi bombardeada nos dias 13 e 14 de maio e depois foi invadida por unidades dos 51º e 54º batalhões; alguns habitantes fugiram e casas foram destruídas. No entanto, muitos habitantes aparentemente permaneceram”.

Dias se passaram, e relatos sobre o massacre começaram a surgir, tanto por parte da Legião Árabe quanto por parte dos próprios sionistas, em seus relatórios oficiais (é claro, reduzindo os números de mortos):

“Em 19 de maio, uma unidade próxima da Legião Árabe relatou que ‘os judeus… estavam matando os habitantes de Abu Shusha’. Um dia depois, a Giv’ati relatou que cerca de 30 árabes haviam sido mortos durante o ataque de 13 e 14 de maio, embora os árabes afirmassem que ‘mais de 70’ tinham morrido. O relatório da Giv’ati pode ter sido uma forma indireta de se referir a mortes após 14 de maio. Em 21 de maio, autoridades árabes em Ramle informaram a Cruz Vermelha que ‘os judeus haviam cometido atos bárbaros’ em Abu Shusha e pediram intervenção da Cruz Vermelha”.

Para além de testemunhos, os números do massacre são também corroborados pelo fato de que uma cova coletiva com 52 esqueletos ter sido encontrada na localidade em 1995. No mesmo sentido, segundo os estudos mais recentes da Universidade Palestina de Birzeit, localizada na Cisjordânia, o massacre teria resultado em cerca de 60 vítimas.

Para além das mortes, houve também caso de estupro, cometido por ninguém menos que um sionista da Haganá, uma milícia fascista do sionismo, notória pela crueldade com a qual levou a cabo a limpeza étnica nos anos 47-48. Este ocorrido é relato pelo já citado historiador Benny Morris, na mesma obra:

“Um soldado da Haganá tentou estuprar duas vezes uma prisioneira de 20 anos.”

No mesmo sentido, outro historiador judeu israelense, Aryeh Yitzhaki, que cita os depoimentos dos Kheil Mishmar (Unidades de Guardas), depoimentos estes retirados dos arquivos das Forças de defesa de “Israel”:

“Um soldado da Brigada Kiryati capturou 10 homens e 2 mulheres. Todos foram mortos, exceto uma jovem mulher que foi estuprada e descartada. Ao amanhecer de 14 de maio, unidades da brigada Giv’ati assaltaram a vila de Abu Shusha. Os habitantes que fugiam foram baleados à vista. Outros foram mortos nas ruas ou assassinados com machados. Alguns foram alinhados contra uma parede e executados. Nenhum homem restou; as mulheres tiveram que enterrar os mortos.”

Por onde se olha, por toda a região da Palestina, desde quando os sionistas passaram a ser apoiados pelo imperialismo em seu projeto de erguer um Estado judeu, mas em especial no ano de 1948; há massacres cometidos pelas tropas fascistas do sionismo, os quais recorreram à mais cruel violência para expulsar quase 1 milhão de palestinos árabes de suas terras.

Sionistas estupraram mulheres e mataram mais de 70 palestinos

Publicado originalmente em 30 de novembro de 2023

Safsaf era um vilarejo palestino árabe localizado na região da Galiléia, mais um dos mais de 400 que foram alvos das atrocidades perpetradas pelos judeus sionistas durante a Nakba, ou seja, a sistemática expulsão e assassinato dos palestinos no final da década de 40. O ataque à aldeia foi parte da Operação Hiram, a qual, liderada por Moshe Carmel, general das Forças de Defesa de Israel, tinha por objetivo a destruição do “inimigo” na parte central da Galiléia para garantir o controle de sua fronteira norte e, consequentemente, de toda a região. Região que, inclusive, mesmo segundo o criminoso Plano de Partição da Palestina (Resolução 181 da ONU), deveria pertencer aos palestinos.

O massacre se deu no dia 29 de outubro de 1948, seguindo o mesmo modus operandi do qual as tropas sionistas se utilizaram nos massacres precedentes. Conforme depoimento de um dos sobreviventes e principal testemunha do ocorrido, Muhammad Abdullah Edghaim, um batalhão misto de soldados judeus e drusos invadiram o povoado naquele dia após um pesado bombardeio que havia atingido o oeste de Safsaf.

Conforme exposto pelo historiador judeu israelense Ilan Pappe em seu livro A Limpeza Étnica da Palestina, todas as tropas que defendiam o vilarejo, nelas inclusos voluntários do ALA (Exército de Libertação Árabe), estavam esperando que as tropas sionistas atacassem vindas do leste. Contudo, foram pegas desprevenidas com os judeus e drusos vindo do oeste, sendo rapidamente derrotadas.

Da mesma forma como vinha ocorrendo com as atrocidades anteriores cometidas pelos sionistas, grande parte desse novo massacre também ocorreu após a rendição da aldeia. Na manhã seguinte, conforme descreve Pappe, “o povo recebeu ordem de se reunir na praça da aldeia”, quando se realizou o já rotineiro procedimento de identificar “suspeitos”, ou seja, pessoas que pudessem oferecer algum tipo de resistência ao terror sionista.

Cerca de 70 palestinos foram escolhidos arbitrariamente pelos sionistas e drusos, “vendados e depois transferidos para um local remoto e então sumariamente fuzilados”, fato inclusive confirmado por arquivos militares do Estado de “Israel”.

Assim como ocorre com toda a história da Nakba, os documentos oficiais não são suficientes para retratar a extrema violência engendrada pelo sionismo para viabilizar a limpeza étnica da Palestina. Assim, os testemunhos dos palestinos que vivenciaram na pele o fascismo sionista são essenciais, pois eles relatam as atrocidades sionistas em toda sua extensão. Sobre isto, diz Pappe:

“Há muito pouca razão para duvidar dessas testemunhas oculares relatos, já que muitos deles foram corroborados por outras fontes para outros casos”.

No que diz respeito ao massacre de Safsaf, o historiador judeu dá os seguintes detalhes aterradores, dentre os quais mulheres e mesmo uma garota sendo estuprada, além de uma mulher grávida ter seu ventre perfurado com uma baioneta:

“Os sobreviventes recordam como quatro mulheres e uma menina foram estupradas na frente de outros moradores e como uma mulher grávida foi golpeada com baionetas”.

Um nível de crueldade digno de nazistas.

Até mesmo sionistas chegaram a confirmar o ocorrido, como foi o caso de Moshe Erem, sionista “de esquerda”, outrora membro do Knesset (parlamento israelense), ao relatar sobre o massacre em uma reunião do comitê político do Mapam (partido sionista “de esquerda”, dissolvido em 1997):

“[Em] Safsaf, 52 homens [foram] amarrados com uma corda. Empurrados para baixo de um poço e baleados. 10 mortos. Mulheres imploraram por misericórdia. Três casos de estupro… Uma menina de 14 anos estuprada. Outros quatro mortos.”

Como se não bastasse apenas o assassinato, o sadismo dos sionistas também era evidenciado por um costume que frequentemente se repetia nesses massacres: obrigavam sobreviventes que não conseguiam escapar a enterrarem os mortos:

“Algumas pessoas foram deixadas para trás, como em Tantura, para recolher e enterrar os mortos – vários homens idosos e cinco meninos”.

É necessário frisar que Illan Pappe não é o único historiador judeu que resgatou informações sobre mais este massacre perpetrado pelo sionismo contra os palestinos. Há inúmeros outros, dentre eles Benny Morris, que o relatou em sua obra O nascimento do problema dos refugiados palestinos. Nela, os seguintes trechos expõem a natureza fascista do sionismo:

“Em Safsaf, as tropas dispararam e depois despejaram num poço entre 50 e 70 aldeões e prisioneiros de guerra .

[…]

Depoimento oral árabe do início da década de 1970, registrado por Nazzal (Êxodo, 93–95), mais ou menos corrobora a documentação judaica contemporânea. Segundo Nazzal, os soldados estupraram quatro mulheres, vendaram e executaram ‘cerca de 70’ homens. ‘Os soldados então pegaram os corpos e os jogaram sobre o revestimento de cimento da nascente da aldeia’.”

Ao fim, o massacre de Safsaf resultou no assassinato de mais de 70 palestinos, expulsando milhares de suas casas.

Israel abriu crânios de bebês e estuprou mulheres em vila

Publicado originalmente em 28 de novembro de 2023

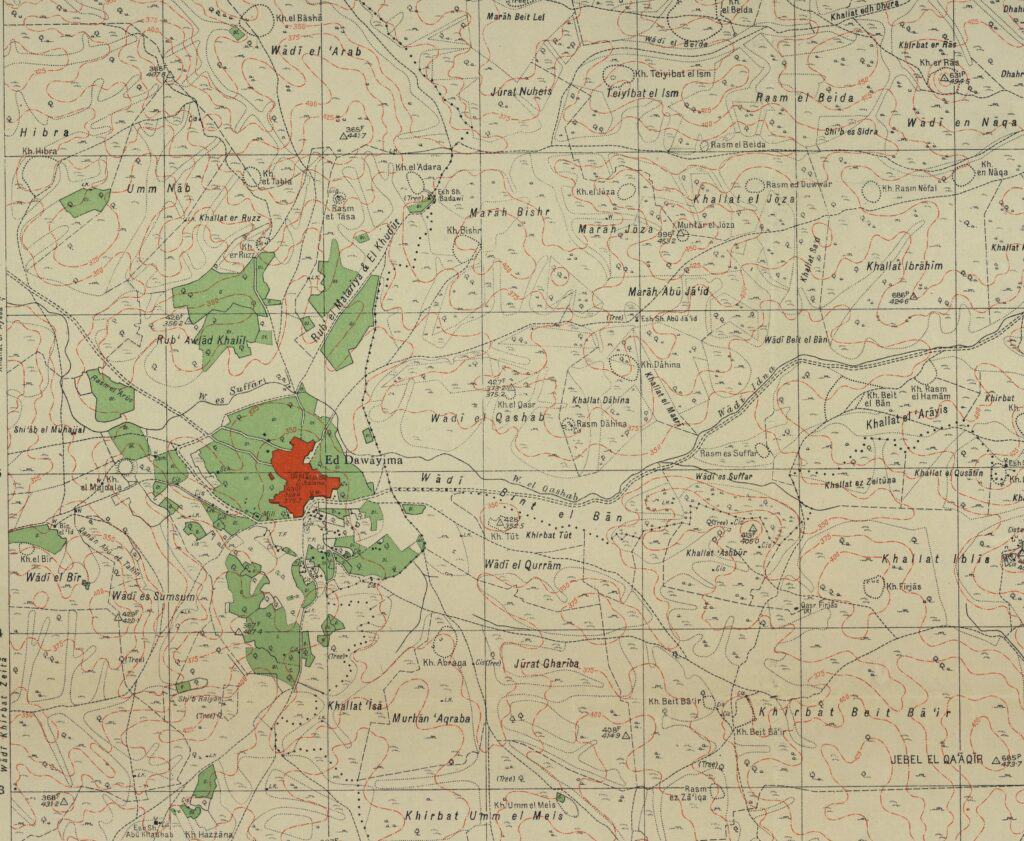

O massacre de al-Dawayima se deu na cidade de mesmo nome, em 29 de outubro de 1948, durante a Nakba. Uma aldeia situada a alguns quilômetros de Hebron (uma das principais cidades da Cisjordânia), esta, por sua vez, localizada a 30km de Jerusalém.

Perpetrado pelo 89º Batalhão das FDI (Forças de Defesa de “Israel”), o massacre foi parte da Operação Yoav, também chamada de Operação Dez Pragas (operação desatada pelos militares sionistas no Deserto de Negev, de 15 a 22 de outubro de 1948, como parte da Nakba).

O comandante geral dessa operação foi Ygal Allon, igualmente comandante do Palmach, batalhão especial da Haganá, umas das principais milícias fascistas que compunham o braço armado do sionismo durante a operação de limpeza étnica da Palestina nos anos de 47-48, que levou à expulsão de quase 1 milhão de palestinos de suas terras.

A vila foi tomada sem resistência, e mesmo assim houve o massacre, de forma que mais de 400 palestinos foram assassinados, segundo relatos de pessoas que estiveram no local, sendo descrito como um massacre ainda pior do que o de Deir Yassin, que é tido como um dos episódios mais monstruosos do terror sionista durante a Nakba.

Segundo o historiador israelense Benny Morris, que em suas pesquisas consultou os arquivos oficiais da Haganá, a própria milícia fascista considerava al-Dawayima como um vilarejo “amigável”, ou seja, que não oporia resistência, apontando para a desnecessidade de qualquer matança para se alcançar objetivos militares.

À época do massacre, al-Dawayima possuía uma população de cerca de 6 mil palestinos. Considerável população, que decorria também do fato de que 4 mil haviam chegado lá buscando refúgio, fugindo da destruição sionista (ou da iminência dela) que já havia recaído sobre outros vilarejos.

Por que o massacre, de início, não recebeu tanta atenção quanto o de Deir Yassin? Por causa de sua localização. O Reino da Jordânia temia que se a palavra sobre o ocorrido se espalhasse para os demais camponeses da região, isso poderia ocasionar uma nova imigração em massa de palestinos para o país, o que não era quisto pela monarquia. Assim, a Legião Árabe, o exército que controlava a região em que se localizava al-Dawayima, esforçou-se para conter ou mesmo impedir que a informação sobre o massacre se espalhasse, algo que foi relativamente alcançado. Assim relata o historiador judeu israelense Ilan Pappe, em seu livro A Limpeza Étnica da Palestina.

Haja vista pouco ser dito sobre esse massacre, um dos mais brutais perpetrados pelo sionismo, Pappe dedica uma parte específica de sua obra a ele. Fundamentado no depoimento do mukhtar (líder religioso e autoridade política local) de al-Dawayima, Hassan Mahmoud Ihdeib, depoimento este corroborado por arquivos militares israelenses; mas também tendo por base depoimentos de sionistas que tiveram parte no massacre, a exposição de Ilan Pappe sobre o massacre mostra de forma clara a natureza fascista do sionismo, e como sua solidificação só foi possível através de uma verdadeira limpeza étnica.

Pappe inicia sua exposição citando o mukhtar, que relata que o vilarejo foi invadido por três flancos pelos sionistas, logo após a oração do meio-dia de 28 de outubro de 1948, deixando os poucos guardas da aldeia sem qualquer reação. Como frequentemente era feito, as tropas deixaram uma rota de fuga. Quando a fuga não ocorreu no exato momento desejado pelo sionismo, o massacre se deu com os militares judeus atirando indiscriminadamente contra os vários dos aldeões palestinos:

“Meia hora depois da oração do meio-dia de 28 de outubro, recordou o mukhtar, vinte carros blindados entraram na aldeia vindos de Qubayba enquanto soldados atacaram simultaneamente do flanco oposto. As vinte pessoas, todos que guardavam a aldeia ficaram imediatamente paralisadas de medo. Os soldados nos carros blindados abriram fogo com armas automáticas e morteiros, entrando na aldeia em um movimento semicircular. Seguindo rotina estabelecida, cercaram a aldeia por três flancos, deixando abrir o flanco oriental com o objetivo de expulsar 6.000 pessoas de uma só vez. Quando isso não aconteceu, as tropas saltaram de seus veículos e começaram a atirar nas pessoas indiscriminadamente”.

O já citado historiador Benny Morris descreve bem como seu deu a ofensiva dos sionistas, inclusive resgatando citações de veteranos do 89º Batalhão:

“Dawayima foi capturada por companhias do 89º Batalhão, Oitava Brigada, que encontrou apenas “fraca resistência”, em 29 de Outubro. As tropas, montadas em meias-lagartas, primeiro lançaram um morteiro e uma metralhadora de barragem e então invadiram, com metralhadoras em punho. Quarenta aldeões foram baleados dentro das casas, nos becos e nos arredores das encostas enquanto eles fugiam:

Ao subirmos nos telhados, vimos árabes correndo pelos becos [abaixo]. Abrimos fogo contra eles… Da nossa posição elevada vimos uma vasta planície que se estendia para leste… e a planície foi coberta por milhares árabes que fugiam… As metralhadoras começaram a disparar e a fuga acabou em uma derrota.”

Muitos buscaram refúgio na mesquita da aldeia sem qualquer sucesso, pois não foram poupados. Outros que conseguiram fugir tentaram se esconder em uma caverna local tida por sagrada. Também não adiantou:

“[…] muitos dos quais correram para a mesquita em busca de abrigo ou fugiram para uma caverna sagrada próxima, chamada Iraq al-Zagh. Aventurando-se de volta à aldeia no dia seguinte, o mukhtar contemplou com horror as pilhas de cadáveres na mesquita – com muitos mais espalhados pelas ruas – homens, mulheres e crianças, entre eles o próprio pai. Quando ele foi para a caverna, encontrou a entrada bloqueada por dezenas de cadáveres”.

Segundo testemunhado pelo líder religioso, foram assassinados um total de 455 aldeões, dentre os quais 170 crianças e mulheres.

Um terror que é inclusive corroborado pelos próprios sionistas que participaram do massacre, coletados pelo historiador Benny Morris e citados em seu livro “O Nascimento do Problema dos Refugiados Palestinos”, o qual é utilizado como referência por Pappe:

“[…] bebês cujos crânios foram abertos, mulheres estupradas ou queimadas vivas em casas e homens esfaqueados até a morte”.

No mesmo sentido, há relato que consta do diário de Guerra de Ben Gurion, dado por um soldado israelense, que teve parte no massacre, e que proveu seu relato para Shabtai Kaplan, outrora membro do Maplam, um já extinto partido “marxista” israelense. Segundo o relato do soldado, as tropas sionistas assassinaram crianças utilizando-se pedaços de pau para esmagar-lhes os crânios, de forma a não deixar nenhuma casa sem mortos. No que diz respeito aos aldeões que não fugiram e os que ficaram vivos após os primeiros ataques, foram trancafiados em casa, deixados sem água e comida, e então tiveram suas residências explodidas.

Um nível de crueldade que não eram meras tropas fugindo ao controle de seus comandantes, mas que estavam seguindo a diretriz geral do sionismo em seu tratamento em relação aos palestinos, conforme constatado pelo próprio Pappe, ao resgatar a seguinte diretriz que o comando do Batalhão 89 recebeu de Yagael Yadin, Chefe do Estado Maior das FDI:

“Seus preparativos devem incluir guerra psicológica e ‘tratamento’ dos cidadãos como parte integrante da operação”.

Embora não receba a devida atenção, o al-Dawayima é possivelmente o pior massacre daqueles que ocorreram como parte da Nakba, pior ainda que o de Deir Yassin. E é mais um que comprova que o sionismo é, em sua própria essência, uma forma de fascismo, e que o Estado de “Israel” foi fundado ilegitimamente sobre a limpeza étnica da Palestina, ou seja, sobre a expulsão massiva de uma população local, expulsão esta que só foi possível através da mais abjeta violência e extermínio de milhares de palestinos.

Massacre de Al Dawayima: sionismo executa mais de 140 palestinos

Publicado originalmente em 27 de novembro de 2023

Em 29 de outubro de 1948, durante a primeira guerra Árabe – Israelense, um massacre na aldeia palestina de Al Dawayima foi perpetrado. Executado pelo 89° Batalhão de Comando das Forças de Defesa de Israel (IDF), os sionistas assassinaram centenas de vítimas civis que moravam na aldeia, as quais foram mortas mesmo sem haver reagido ao batalhão.

A guerra entre árabes e israelenses se deu como resultado da criação ilegal do Estado de Israel, passando por cima do território palestino. Em 29 de novembro de 1947 a Organização das Nações Unidas (ONU) adotou o denominado “Plano de Partilha das Nações Unidas para a Palestina” que oficializava a divisão do território palestino afim de entregá lo aos sionistas encabeçados pelo líder da Agência Judaíca para a Palestina e chefe executivo da Organização Sionista Munidal, David Ben-Gurion.

O número mais exato de mortos no massacre gira em torno de 145, porém ele pode estar subestimado; na época, a legião árabe que comandava a guerra contra os invasores israelenses tinham interesse em não divulgar exatamente o número de mortos para não criar um pânico generalizado na população. Um relato do chefe da aldeia, Hassan Mahmoud Ihdeib, conta que o massacre teve início pouco depois das orações do meio dia, quando a aldeia foi cercada por três tropas, pelo Oeste, o Norte e o Sul: 20 carros blindados na estrada Qubeiba-Dawaymeh, um segundo grupo ao longo da Estrada Beit Jibrin-Dawaymeh e outro conjunto de carros blindados se aproximando de Mafkhar-Dawaymeh.

Hassan contou que os disparos teriam começado a uma distância de meio quilômetro à medida que o arco semicircular de forças se aproximava e que as forças israelenses teriam disparado durante uma hora sem parar e de forma indiscriminada. Um grupo de aldeões que conseguiram fugir, ao retornar no dia seguinte, se depararam com mais de 60 corpos dentro da mesquita da aldeia, a maioria de idosos e inúmeros cadáveres de mulheres, homens e crianças espalhados pelas ruas. Além disso, também foram encontrados cerca de 80 corpos de mulheres, homens e crianças na entrada da caverna Iraque El Zagh.

Relatos sobre o massacre descritos no Diário de Guerra de Ben Gurion contam detalhes do massacre descritos por um soldado israelense que participou da sua perpetração a um membro do comitê político do partido Al Hamishmar, chamado Kaplan. Segundo informações desse soldado, as crianças da aldeia foram mortas quebrando suas cabeças com um pedaço de pau, “não ficou uma casa sem mortos”, relatou o soldado informante e os que restaram vivos foram trancafiados dentro de casa sem água e sem comida antes de terem as casas explodidas com eles dentro.

A íntegra do relato do informante concedido à Kaplan sobre o massacre que inclui assassinatos de velhinhas, mulheres e bebês com requintes extremamente cruéis e sádicos foi publicado no jornal Haaretz em fevereiro de 2016. Pouco tempo depois, no entanto, seu arquivo foi retirado do ar.