“Nunca me contento com alguma coisa. Como já lhe revelei, estou buscando o impossível, o infinito. E, além disso, quero escrever livros que depois de amanhã não deixem de ser legíveis. Por isso acrescentei à síntese existente a minha própria síntese, isto é, incluí em minha linguagem muitos outros elementos, para ter ainda mais possibilidade de expressão” (João Guimarães Rosa, 1965).

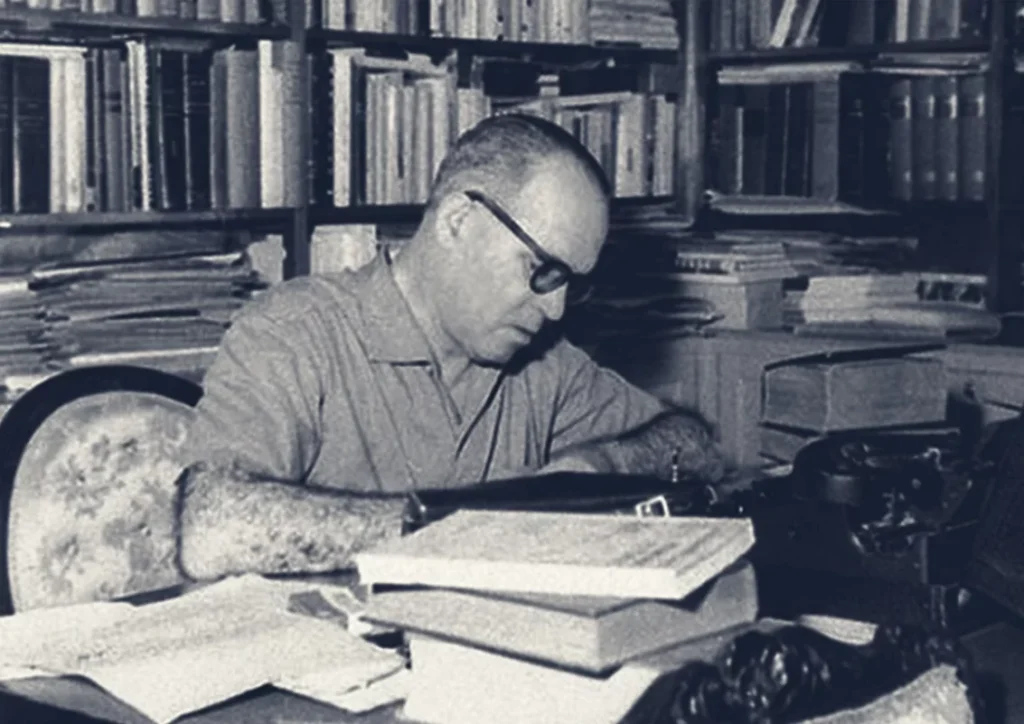

João Guimarães Rosa nasceu em 27 de junho de 1908 em Cordisburgo, um pequeno arraial situado na região central do Estado de Minas Gerais.

Iniciou os seus estudos de idiomas estrangeiras aos 6 (seis) anos, quando teve seus primeiros contatos com o francês.

Nas palavras do próprio escritor:

“Eu falo: português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, um pouco de russo; leio sueco, holandês, latim e grego (mas com o dicionário agarrado); entendo alguns dialetos alemães; estudei a gramática: do húngaro, do árabe, do sânscrito, do lituano, do polonês, do tupi, do hebraico, do japonês, do checo, do finlandês, do dinamarquês; bisbilhotei um pouco a respeito de outras. Mas tudo mal. E acho que estudar o espírito e o mecanismo de outras línguas ajuda muito à compreensão mais profunda do idioma nacional. Principalmente, porém, estudando-se por divertimento, gosto e distração.”.

O autor de “Grande Sertões: Veredas” desde o início da vida já mostrava sua vocação para o estudo.

Com apenas 16 anos, ingressou no curso de medicina da Universidade de Minas Gerais, no ano de 1925. Após alguns anos medicando no interior de Minas Gerais, serviu como médico voluntário durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Um ano depois, foi aprovado em concurso como Oficial Médico no 9º Batalhão de Infantaria para, depois, ser aprovado em concurso do Itamaraty, aprovado em 2º lugar, tornando-se diplomata, profissão que exerceria até o final da vida.

Tradicionalmente, afirma-se que a literatura de João Guimarães Rosa é uma expressão tardia do regionalismo literário e do movimento modernista da década de 1930, do qual os autores mais conhecidos são Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz e José Lins do Rego.

O modernismo regionalista foi pioneiro em retratar as condições das classes populares, notadamente o sertanejo, o jagunço, o caboclo, o camponês sob o domínio do senhor de engenho ou a pequena burguesia dos incipientes centros urbanos nordestinos, captando as contradições e ambuiguidades do homem através da análise psicológica. Até então, as classes populares vinham sendo retratadas na literatura romântica e realista/naturalista de forma incidental e sem maiores preocupações em torno das complexidades do homem pertencente às classes populares.

Certamente, João Guimarães Rosa é um herdeiro desse avanço concretizado pelos modernistas da década de 1930. Entretanto, qualificar João Guimarães Rosa como um “autor regionalista” é discutível e isso por duas razões.

O modernismo regionalista ainda tem um tom pitoresco.

O exame da vida social nos engenhos de açúcar em José Lins do Rego (“Fogo Morto”) ou dos retirantes da seca em Graciliano Ramos (“Vidas Secas”) parte do ponto de vista do homem da cidade confrontado com um mundo diferente, em vias de extinção. (São histórias que retratam o período de decadência econômica e civilizatória dos senhores de engenho do nordeste, cujos domínios são paulatinamente degradados em função do desenvolvimento produtivo capitalista instaurado pelas Usinas.).

O modernismo regionalista tem ainda um forte componente telúrico. As histórias brotam da terra, com o protagonismo do sertão nordestino como motivo determinante dos enredos: desde a economia do açúcar e do algodão, passando pelos efeitos sociais da seca, o cangaço e o messianismo religioso, todos esses elementos humanos parecem estar subordinados à realidade da terra, estão plenamente aclimatados, podendo-se dizer que o sertão (espaço) exerce protagonismo igual ou até maior do que o sertanejo (personagens).

Em Guimarães Rosa esses dois aspectos, o pitoresco e o telúrico, perdem importância.

O Sertão ganha uma nova dimensão universal.

Os conflitos em torno da terra, a exploração dos latifundiários ou da violência dos cangaceiros nos regionalistas são substituídos em Guimarães Rose pelos grandes temas universais: qual o limite entre o bem e o mal? Como se situa a condição humana dada a inevitabilidade da morte? Quem é Deus? De que forma é possível definir o sentimento do amor?

Diferentemente da literatura puramente telúrica, o Sertão de Guimarães Rosa não condiciona a conduta dos personagens. O Sertão é nada menos do que um palco onde se encena o drama universal em torno das grandes questões humanas. Neste ponto, trata-se de uma obra que pode ser alçada ao patamar da mais alta literatura universal, ao lado de Dostoievsky no romance ou Shakespeare na dramaturgia.

Outro aspecto que o diferencia bastante do regionalismo modernista é a experimentação na linguagem. O escritor tinha literalmente um projeto linguístico próprio.

Lendo os contos de “Primeiras Estórias” (1962) dá-se mesmo a sensação de que estamos lendo um livro em outro idioma, parecido, mas diferente do português. A criação de palavras novas (neologismo) serve para expandir ao máximo a capacidade de expressão do pensamento através da linguagem.

Foram dois os livros de contos publicados por João Guimarães Rosa.

O primeiro é o seu livro de estreia, denominado “Sagarana” (1946). Já “Primeiras Estórias” pode ser considerada obra da plena maturidade do escritor, publicada alguns anos depois do seu mais alto empreendimento literário: “Grande Sertão: Veredas” (1956).

“Primeiras Estórias” foi lançada na década de 1960, período de grandes transformações no Brasil, com o desenvolvimento acelerado da indústria por meio do Plano de Metas traçado por Juscelino Kubitschek. Trata-se de um tempo de acentuada transição demográfica no país, com a migração da população do campo para a cidade, fenômeno simbolicamente representado pela construção de Brasília (1956 a 1960).

Esse processo histórico está presente nos contos do escritor mineiro.

Dois contos “Primeiras Estórias” tratam justamente da construção de uma nova cidade no meio do nada, vista sob o olhar de uma criança. “As Margens da Alegria”, a estória que abre o volume de contos, retrata uma viajem de avião sob um vasto campo onde se construirá uma cidade. E “Os Cismos”, o livro que fecha as estórias, retoma essa mesma história, agora para retratar a angústia dessa criança confrontada com a convalescência de sua mãe.

História vista sob o olhar de uma criança reforça uma visão de mundo marcada pela perplexidade e pelo mistério.

Esses dois contos revelam aquela superação do modernismo regionalista que nos referimos anteriormente. Pode-se dizer se tratar de uma coroação do fim daquele mundo dos engenhos de açúcar, o esfacelamento da sociedade patriarcal estruturada na tradição econômica herdada do Brasil Colonial.

Novamente, o Sertão agora passa a ser o palco por onde passam homens e mulheres que suscitam os grandes problemas universais.