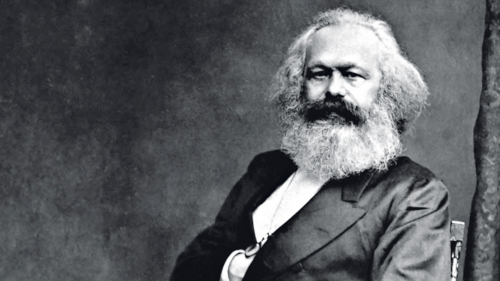

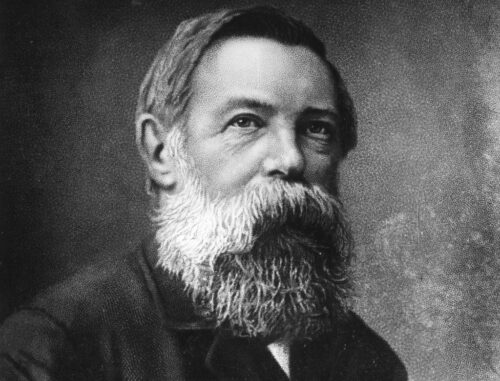

Este é o segundo artigo da série com o ensaio Contribuição Para a História do Cristianismo Primitivo, redigido por Friedrich Engels em 1885 e publicado posteriormente na Die Neue Zeit (1894–95). Na primeira parte, foram apresentados os capítulos I e II, em que Engels compara, em termos históricos e sociais, o cristianismo nascente e o movimento operário moderno e, em seguida, discute as principais linhas da crítica bíblica alemã sobre as fontes do cristianismo primitivo.

Nesta continuação, publicamos o capítulo III, no qual Engels aprofunda a análise do terreno social em que o cristianismo se formou no mundo romano, isto é, as camadas pobres e despossuídas das cidades e do campo, submetidas a formas variadas de dependência e exploração. A partir desse quadro, o autor examina como a promessa de salvação “fora deste mundo” pôde funcionar como uma resposta comum para grupos distintos, numa situação em que não havia, segundo ele, uma via de emancipação unificada no plano imediato.

O capítulo também desenvolve a leitura do Apocalipse como documento particularmente antigo para situar o cristianismo em sua fase inicial. Engels destaca o conteúdo de expectativa iminente, os elementos judaicos presentes no texto, as disputas internas entre grupos e a identificação de figuras e sinais associados ao poder romano, buscando estabelecer uma datação aproximada e uma interpretação histórica dos principais símbolos apresentados.

Contribuição para a história do cristianismo primitivo

Friedrich Engels

III

As cartas são apenas a introdução ao verdadeiro tema da comunicação do nosso João às sete Igrejas da Ásia Menor e, através delas, a toda a comunidade judaica reformada do ano 69, donde, mais tarde, saiu a cristandade. E então entramos no santuário mais íntimo do cristianismo primitivo.

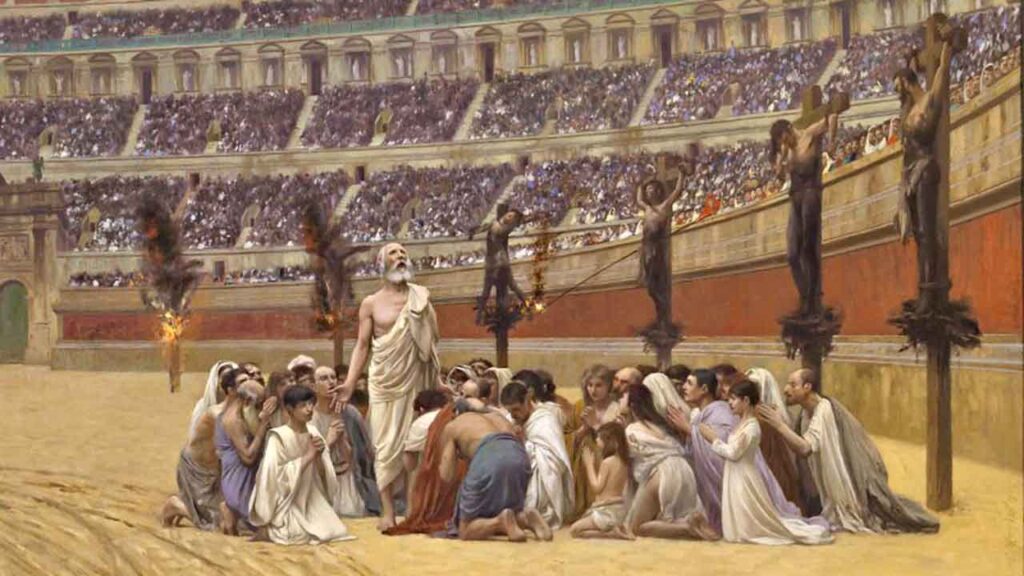

Entre que tipo de gente se recrutavam os primeiros cristãos? Principalmente entre os “laboriosos e os fatigados”, pertencendo às mais baixas camadas do povo; tal como convém a um elemento revolucionário. E de quem se compunham essas camadas? Nas cidades, de homens livres decadentes — gente de toda a espécie, semelhantes aos “mean whites” dos Estados esclavagistas do Sul, aos aventureiros e aos vagabundos europeus das cidades marítimas coloniais e chinesas, depois de libertos — e sobretudo de escravos; nos latifundia da Itália, da Sicília e da África, de escravos; nos distritos rurais das províncias, de pequenos camponeses cada vez mais dependentes pelas suas dívidas. Não existia de modo algum uma via de emancipação comum para tantos elementos diversos. Para todos, o paraíso perdido situava-se no passado; para o homem livre desiludido, era a “polis”, cidade e Estado ao mesmo tempo, de quem os seus antepassados haviam sido outrora cidadãos livres; para os escravos prisioneiros de guerra, a era da liberdade antes da sujeição e do cativeiro; para o pequeno camponês, a sociedade gentílica e a comunidade do solo destruídas. Tudo isso, a mão de ferro niveladora do Romano conquistador havia deitado abaixo. O agrupamento social mais consistente que a Antigüidade tinha sabido criar era a tribo e a confederação de tribos aparentadas, agrupamento baseado, entre os Bárbaros, nas linhas de consagüinidade, entre os Gregos e os Italiotas, fundadores de cidades, sobre a “polis”, que compreendia uma ou várias tribos aparentadas. Filipe e Alexandre deram à península helênica a unidade política, mas dela não resultou a formação de uma nação grega. As nações só se tornaram possíveis depois da queda do Império Romano. Este pôs termo, de uma vez para sempre, aos pequenos agrupamentos; a força militar, a jurisdição romana, o aparelho de percepção de impostos, deslocaram completamente a organização interior tradicional. À perda da independência e da organização original acrescentou-se a pilhagem pelas autoridades civis e militares, que começavam por despojar os vencidos dos seus tesouros para depois lhes emprestarem de novo com taxas de usura, para que eles pudessem pagar novas exações. O peso dos impostos e a necessidade de dinheiro que daí resultava, em regiões em que a economia natural reinava exclusivamente ou de maneira preponderante, colocava cada vez mais os camponeses na dependência dos usurários, introduzindo uma grande desproporção de fortuna. Enriquecia os ricos e empobrecia completamente os pobres. E toda a resistência das pequenas tribos isoladas ou das cidades ao gigantesco poder de Roma era sem esperança. Que remédio para isso, que refúgio para os vencidos, os oprimidos, os empobrecidos, que saída comum para esses grupos humanos diversos, de interesses divergentes ou mesmo opostos? Era contudo preciso encontrar uma, era preciso que um único grande movimento revolucionário os envolvesse a todos.

Essa saída encontrou-se; mas não neste mundo. E, no estado de coisas de então, só a religião podia proporcioná-la. Descobriu-se um novo mundo. A existência da alma depois da morte do corpo tinha-se tornado, pouco a pouco, um artigo de fé reconhecido em todo o mundo romano. Além disso, um modo de sofrimento e de recompensa para a alma do morto, segundo as ações cometidas em vida, era por toda a parte progressivamente admitido. Quando às recompensas, na verdade, isso soava um pouco falso; a Antigüidade era demasiado espontaneamente materialista para não considerar infinitamente mais preciosa a vida real do que a vida no reino das sombras; para os Gregos, a imortalidade era mesmo considerada uma infelicidade. Apareceu o cristianismo, que levou a sério os sofrimentos e as recompensas no outro mundo e criou o céu e o inferno; assim estava encontrada a via por onde conduzir os laboriosos e os desiludidos deste vale de lágrimas para o paraíso eterno. De fato, era preciso a esperança de uma recompensa no Além para conseguir elevar a renúncia ao mundo e o ascetismo da escola estóica de Philon à categoria de princípio ético fundamental de uma nova religião universal, capaz de arrastar as massas oprimidas.

Contudo, a morte não abre de imediato esse paraíso celeste aos fiéis. Veremos que o reino de Deus, de que a nova Jerusalém é a capital, não se conquista nem se abre senão depois de ardentes lutas contra as potências infernais. Ora, os primeiros cristãos consideravam essas lutas como iminentes. Desde o começo, o nosso João designa o seu livro como a revelação “de coisas que devem acontecer em breve”; pouco depois, no versículo três, ele diz: “Feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras da profecia, porque o tempo está próximo”; à comunidade de Filadélfia, Jesus Cristo faz escrever: “Virei em breve”, e, no último capítulo, o anjo diz que revelou a João “as coisas que devem acontecer em breve” e ordena-lhe: “Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo”, e Jesus Cristo diz por duas vezes, versículos 12 e 30: “Virei em breve”. Veremos em seguida quanto essa vinda era esperada para breve.

As visões apocalípticas que o autor faz passar sob os nossos olhos são todas, e quase sempre palavra por palavra, extraídas de modelos anteriores. Em parte dos profetas clássicos do Antigo Testamento, sobretudo de Ezequiel, em parte dos apocalipses judaicos posteriores, compostos segundo o protótipo do livro de Daniel, e sobretudo do livro de Enoch, já redigido, pelo menos em parte, nessa época. Os críticos já demonstraram, até os mínimos detalhes, de onde o nosso João tirou cada imagem, cada prognóstico sinistro, cada chaga inflligida à humanidade incrédula, em suma, o conjunto de materiais do seu livro; de forma que ele manifesta uma pobreza de espírito pouco comum, mas ainda é o próprio a proporcionar-nos a prova de que, as suas pretensas visões e êxtases, ele não as viveu, nem mesmo em imaginação, tal como as descreve.

Eis, em algumas palavras, a marcha das aparições. Primeiro, João vê Deus sentado sobre o seu trono, um livro selado com sete selos na mão; diante dele está o cordeiro (Jesus) degolado, mas de novo vivo, que é considerado digno de abrir os selos. A abertura dos selos é acompanhada de toda a espécie de sinais e de prodígios ameaçadores. Ao quinto selo João apercebe, sob o altar de Deus, as almas dos mártires de Cristo que foram mortos por causa da palavra de Deus:

Eles gritaram com voz forte: Até quando, mestre santo e venerável, continuarás a adiar o julgamento e a vingança do nosso sangue sobre os habitantes da terra?

Nesta altura, é dada a cada um uma veste branca e dizem-lhes que esperem ainda um pouco até que esteja completo o número de mártires que devem morrer. Ainda então não se fala da “religião do amor”, do “amai aqueles que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem” etc. . . . Aqui prega-se abertamente a vingança, a sã, a honesta vingança a exercer sobre os perseguidores dos cristãos. Isso prolonga-se ao longo de todo o livro. Quanto mais se aproxima a crise, mais as chagas e os julgamentos chovem densamente do céu, e mais o nosso João sente alegria ao anunciar que a maioria dos homens continua a não se arrepender e a recusar fazer penitência pelos seus pecados; que novos flagelos de Deus devem cair sobre eles; que Cristo deve governá-los com uma vara de ferro e pisar o vinho no lagar da cólera de Deus todo poderoso; mas que, apesar de tudo, os maus continuam a ter o coração endurecido. É o sentimento natural, afastado de toda a hipocrisia, de que se está em luta, e que “na guerra como na guerra”. Na abertura do sétimo selo, aparecem sete anjos com trombetas: sempre que um anjo toca a trombeta, produzem-se novos sinais de terror. Depois do sétimo toque de trombeta, sete novos anjos surgem em cena trazendo as sete cóleras de Deus, que são lançadas sobre a terra, e de novo chovem flagelos e julgamentos, no essencial uma fatigante repetição do que já acontecera inúmeras vezes. Depois, surge a mulher, Babilônia, a grande prostituída, vestida de púrpura e de escarlate, sentada sobre as águas, bêbada do sangue dos santos e do sangue dos mártires de Jesus; é a grande cidade sobre as sete colinas que tem a realeza sobre os reis da terra. Está sentada sobre um animal que tem sete cabeças e dez cornos. As sete cabeças são sete montanhas, são também sete “reis”. Desses reis, cinco passaram; um existe, o sétimo virá, e, depois dele, um dos cinco primeiros voltará, o qual estava ferido de morte mas curou-se. Este reinará sobre a terra quarenta e dois meses ou três anos e meio (a metade de uma semana de anos de sete anos), perseguirá os fiéis até a morte e fará triunfar a impiedade. Em seguida, trava-se uma grande batalha decisiva, os santos e os mártires são vingados pela destruição da grande prostituta Babilônia e todos os seus partidários, quer dizer, a grande maioria dos homens; o diabo é precipitado no abismo e aí é agrilhoado durante mil anos, durante os quais reina Cristo com os mártires ressuscitados. Quando os mil anos tiverem sido cumpridos, o diabo é libertado: segue-se uma última batalha dos espíritos na qual ele é definitivamente vencido. Há uma segunda ressurreição, os restantes mortos ressuscitam e comparecem diante do trono de Deus (não do de Cristo, reparem bem) e os fiéis entram num novo céu, numa nova Terra e numa nova Jerusalém para a vida eterna. Tal como toda esta construção é erguida com materiais quase exclusivamente judeus e pré-cristãos, também inclui quase exclusivamente concepções puramente judaicas. Desde que as coisas começaram a correr mal para o povo de Israel, a partir do momento em que ficou tributário da Assíria e da Babilônia, desde a destruição dos dois reinos de Israel e de Judá, até à sua submissão pelos Seleucidas, isto é, de Isaías até Daniel, sempre existiu, nas horas da adversidade, a profecia de um salvador providencial. No capítulo XII, I, de Daniel encontra-se a profecia da descida de Miguel, o anjo-da-guarda dos Judeus, que os libertará da sua grande angústia: “Muitos mortos ressuscitarão; haverá uma espécie de julgamento final e aqueles que ensinaram a justiça à multidão brilharão como estrelas, para sempre e perpetuamente”. De cristão, apenas a forma como se insiste na iminência do reino de Jesus Cristo e na felicidade dos fiéis ressuscitados, particularmente dos mártires.

É à crítica alemã, e sobretudo a Ewald, Lucke e Ferdinand Benary que devemos a interpretação desta profecia, no que respeita aos acontecimentos da época. Graças a Renan, ela penetrou noutros meios para lá dos círculos teológicos. A grande prostituída, Babilônia, significa, como vimos, a cidade das sete colinas, Roma. Do animal sobre o qual ela está sentada, diz-se, XVII, nove, 11:

As sete cabeças são sete montanhas sobre as quais a mulher está sentada. São também sete reis: cinco caíram, um existe, o outro ainda não veio, e, quando vier, ficará pouco tempo. E o animal que estava, e que já não está, é um oitavo rei, e pertence ao número dos sete, e caminha para a perdição.

O animal é, pois, a dominação mundial de Roma, representada sucessivamente por sete imperadores, um dos quais foi ferido de morte e deixou de reinar, mas que se curou, e voltará, para cumprir, como oitavo rei, o reino da blasfêmia e da rebelião contra Deus.

E foi-lhe ordenado que fizesse a guerra aos santos e os vencesse. E foi-lhe dada autoridade sobre todas as tribos, todos os povos, todas as línguas e todas as nações, e todos os habitantes da Terra o adorarão, aqueles cujo nome não foi escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do cordeiro que foi imolado. E ela fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca sobre a mão direita ou sobre a fronte e com que ninguém pudesse comprar ou vender sem ter a marca, o nome do animal ou o número do seu nome. É esta a sabedoria. Que quem tem inteligência calcule o número do animal. Porque é um número de homem e o seu número é 666 (XIII, sete-18).

Constatemos apenas que o boicote é mencionado aqui como uma medida a empregar pelo poderio romano contra os cristãos — que ele é, pois, manifestamente uma invenção do diabo — e passemos à questão de sabermos quem é esse imperador romano que já reinou, que foi ferido de morte e que volta como o oitavo da série para ser o Anticristo.

Depois de Augusto, o primeiro, temos: dois, Tibério; três, Calígula; quatro, Cláudio; cinco, Nero; seis, Galba. “Cinco caíram, um existe”. Portanto Nero já caiu. Galba existe. Galba reinou de 9 de junho de 68 até 15 de janeiro de 69. Mas, assim que ele subiu ao trono, as legiões do Reno sublevaram-se sob Vitellius, enquanto, noutras províncias, outros generais preparavam levantamentos militares. Mesmo em Roma, os pretorianos sublevaram-se, mataram Galba e proclamaram Otão imperador.

Daqui resulta que o nosso “Apocalipse” foi escrito sob Galba, naturalmente para o fim do seu reinado, ou mais tarde, durante os três meses (até 15 de abril de 69) do reinado de Otão, o sétimo. Mas quem é o oitavo, que foi e não é? O número 666 é a chave.

Entre os Semitas — os Caldeus e os Judeus — desta época, uma arte mágica estava em voga, baseada num duplo significado das letras. Desde cerca de trezentos anos antes da nossa era, as letras hebraicas eram também empregues como números: a=1, b=2, c=3, d=4, e assim sucessivamente. Ora, os adivinhos cabalistas adicionavam os valores numéricos das letras de um nome, e com a ajuda da soma dos algarismos obtida, por exemplo formando palavras ou combinações de palavras de um igual valor numérico que permitiam extrair conclusões sobre o futuro de quem tinha o nome, procuravam fazer profecias. De forma idêntica exprimiam-se palavras secretas nessa língua numérica. Dava-se a esta arte um nome grego, “ghematriah”, geometria; os Caldeus, que a exerciam como profissão, e a quem Tácito chamava “mathemaci”, foram expulsos de Roma sob Cláudio, e de novo sob Vitellius, provavelmente por “delito grave”.

Foi precisamente por meio desta matemática que foi produzido o número 666. Por detrás dele, esconde-se o nome de um dos primeiros cinco imperadores romanos. Ora, Ireneu, no fim do século II, além do número 666, conhecia a variante 616, que datava também de uma época em que o enigma dos algarismos era ainda conhecido. Se a solução responder igualmente aos dois números, a prova está feita.

Ferdinand Bernary, em Berlim, encontrou essa solução. O nome é Nero. O número fundamenta-se em Neron Kesar, a transcrição hebraica — como o atestam o Talmude e as inscrições palmirianas — do grego “Nérôn Kaisar”, Nero imperador, que tinha, como legenda, a moeda de Nero, cunhada nas províncias do Leste do Império. Assim: n (nun)=50; r(resch)=200; v(vau) por 0=6; n(nun)=50; k(koph)=100; s(samech)=60; e r(resch)=200; total=666. Ora, tomando como base a forma latina, “Nero Caesar” o segundo n(nun)=50 suprime-se, e obtemos 666-50=616, a variante de Ireneu.

Efetivamente, todo o Império Romano, no tempo de Galba, vivia em plena confusão. O próprio Galba, chefiando as legiões de Espanha e da Gália, marchara sobre Roma para expulsar Nero; este fugiu e fez-se matar por um liberto. Mas, contra Galba, não só os pretorianos em Roma mas também os comandantes das províncias conspiravam; por todo o lado surgiram pretendentes ao trono, preparando-se para avançar sobre a capital com as suas legiões. O Império parecia ter caído numa guerra intestina; a sua queda parecia iminente. Para cúmulo, espalhou-se o boato, sobretudo no Oriente, de que Nero não estava morto, mas apenas ferido, que estava refugiado entre os Partas, que atravessaria o Eufrates e surgiria com uma força armada para inaugurar um novo reino de terror ainda mais sangrento. Sobretudo a Acaia e a Ásia foram alarmadas com essas notícias. E, precisamente no momento em que o “Apocalipse” deve ter sido composto, apareceu um falso Nero que se estabeleceu com um partido bastante numeroso na ilha de Citnos (a Térmia moderna), no mar Egeu, perto de Patmos e da Ásia Menor, até que foi morto sob Otão. Nada de espantoso que entre os cristãos, contra quem Nero lançara as primeiras grandes perseguições, se tenha propagado o boato de que ele havia de voltar como Anticristo, que o seu regresso bem como uma nova e mais séria tentativa de exterminação sangrenta da jovem seita seriam o presságio e o prelúdio de Cristo, da grande batalha vitoriosa contra as potências do inferno, do reino dos mil anos a estabelecer “em breve” e cuja chegada certa permitia aos mártires irem alegremente para a morte.

A literatura cristã e de inspiração cristã dos dois primeiros séculos garante, com índices suficientes, que o segredo do número 666 é então conhecido de muitos. Ireneu de certeza que já o não conhecia, mas, por outro lado, sabia, como muitos outros até fins do século II, que o animal do “Apocalipse” era Nero voltando. Depois, este último traço perdeu-se e o nosso “Apocalipse” caiu em poder da interpretação fantástica dos adivinhos ortodoxos; eu próprio ainda conheci pessoas idosas que, segundo os cálculos do velho Johnn Albrecht Bengel, esperavam o fim do mundo e o último julgamento para o ano de 1836; a profecia realizou-se na data anunciada. Só que o julgamento não atingiu o mundo dos pecadores, mas antes os piedosos intérpretes do “Apocalipse”. Porque, nesse ano de 1836, F. Bernary forneceu a chave do número 666 e pôs assim termo a todo esse cálculo divinatório, a essa nova “ghemetriah”.

Do reino celeste reservado aos fiéis, o nosso João apenas nos fornece uma descrição muito superficial. Para a época, a nova Jerusalém é construída segundo um plano bastante grandioso: um quadrado de 12.000 estádios de lado=2227 quilômetros, portanto uma superfície de cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, mais do que metade dos Estados Unidos da América, construída unicamente em ouro e pedras preciosas. Aí, Deus habita no meio dos seus e ilumina-os, substituindo o Sol; não há já nem morte, nem lamentos, nem sofrimentos; um rio de água viva corre através da cidade, nas suas margens cresce a árvore da vida produzindo doze vezes os seus frutos, dando fruto todos os meses, e as folhas das árvores servem “para a cura dos gentis” (à maneira de um chá medicinal, segundo Renan: “O Anticristo”, p. 542). Aí vivem os santos nos séculos dos séculos.

Era assim que se construía o cristianismo na Ásia Menor, o seu primeiro centro, por volta do ano de 68, segundo o que conhecemos. Nenhum indício de uma Trindade; em seu lugar, o velho Jeová, uno e indivisível, do judaísmo decadente, que, de Deus nacional judeu, se elevou à categoria de Deus único; Deus supremo do céu e da terra onde pretende reinar sobre todos os povos, prometendo a graça aos convertidos e exterminando os rebeldes sem misericórdia, nisso fiel ao antigo “parcere subjectis ac debellare superbos”. Também é esse Deus que preside o último julgamento, e não Jesus Cristo, como nas narrativas ulteriores dos Evangelhos e das Epístolas. Conforme à doutrina persa da emanação, familiar ao judaísmo decadente, o Cristo é o cordeiro, emanado de Deus de toda a eternidade; tal como, embora ocupando um lugar muito inferior, os “sete espíritos de Deus” que devem a sua existência a uma passagem poética mal compreendida (Isaías, XI, dois). Nenhum deles é Deus ou igual a Deus, mas submetido a ele. O cordeiro oferece-se de sua plena vontade como sacrifício expiatório pelos pecados do mundo, e por esse alto feito vê-se expressamente promovido em grau no céu; em todo o livro esse sacrifício voluntário é contado como um ato extraordinário e não como uma ação oriunda necessariamente do mais profundo do seu ser.

É evidente que toda a corte celeste dos antigos, dos querubins, dos anjos e dos santos não falta. Para se constituir em religião, o monoteísmo sempre teve de fazer concessões ao politeísmo, datando do “Zendavesta”. Entre os Judeus, a recaída para os deuses pagãos e sensuais persiste em estado crônico até que, depois do exílio, a corte celeste, à maneira persa, acomoda um pouco melhor a religião à imaginação popular. O próprio cristianismo, mesmo depois de ter substituído o Deus dos Judeus eternamente imutável pelo misterioso Deus trinitário, diferenciado em si mesmo, não conseguiu suplantar o culto dos antigos deuses entre as massas senão pelo culto dos santos. Assim, segundo Fallmerayer, o culto de Júpiter persistiu no Peloponeso, na Maina, na Arcádia, até cerca do século IX. E só a época moderna e o seu protestantismo afastam os santos e encaram, enfim, seriamente, o monoteísmo diferenciado.

O nosso “Apocalipse” também não conhece o dogma do pecado original nem a justificação pela fé. A fé dessas primeiras comunidades belicosas difere completamente da Igreja triunfante posterior; ao lado do sacrifício expiatório do cordeiro, a próxima vinda de Cristo e a iminência do reino milenar constituem o seu conteúdo essencial e ela manifesta-se pela ativa propaganda, pela luta sem tréguas contra o inimigo de fora e de dentro, pela orgulhosa confissão das suas convicções revolucionárias diante dos juízes pagãos, pelo martírio corajosamente suportado na certeza da vitória.

Como vimos, o autor não suspeita ainda que é algo mais que Judeu. Conseqüentemente, nenhuma alusão, em todo o livro, ao batismo; existem também numerosos indícios de que o batismo é uma instituição do segundo período cristão. Os 144.000 Judeus crentes são “selados”, não batizados. Dos santos no céu é dito: “São aqueles que lavaram e embranqueceram as longas vestes no sangue do cordeiro”; nada acerca da água do batismo. Os dois profetas que precedem a aparição do Anticristo (cap. XI) também não batizam e, no capítulo XIX, 10, o testemunho de Jesus não é o batismo mas o espírito de profecia. Teria sido natural em todas estas ocasiões falar do batismo, por pouco que estivesse já instituído. Estamos pois autorizados a concluir com uma quase certeza que o nosso autor não o conhecia e que ele só foi introduzido quando os cristãos se separaram completamente dos Judeus.

O nosso autor é também ignorante acerca do segundo sacramento ulterior — a eucaristia. Se no texto de Lutero o Cristo promete a todos os Tiasirianos que perseveraram na fé a entrada na sua casa e a comunhão com ele, isso constitui uma falsa abordagem do texto. Em grego lê-se “deipneso”, eu cearei (com ele), e a palavra está corretamente traduzida na bíblia inglesa: “I shall sup with him”. A ceia como festim comemorativo não é aqui referida.

O nosso livro, com a data (68 ou 69) atestada de maneira tão particular, é indubitavelmente o mais antigo da literatura cristã no seu conjunto. Nenhum outro é escrito numa língua tão bárbara, em que formigam os hebraísmos, as construções impossíveis, os erros gramaticais. Só os teólogos de profissão, ou outros historiógrafos interessados, continuam a negar que os Evangelhos e os “Atos dos Apóstolos” são arranjos tardios de escritos hoje perdidos e cujo tênue núcleo histórico já não pode ser descoberto sob a luxuriante lenda; mesmo as três ou quatro “Epístolas” apostólicas pretensamente autênticas de Bruno Bauer não representam mais do que escritos de uma época posterior, ou, na melhor das hipóteses, composições mais antigas de autores desconhecidos, retocadas e embelezadas por numerosas adições e interpolações. É muito mais importante para nós possuir com a nossa obra, cujo período de redação se estabelece com a margem de erro de um mês, um livro que nos apresenta o cristianismo sob a sua forma mais rudimentar, sob a forma em que está para a religião de Estado do século IV, constituída na sua dogmática e na sua mitologia pouco mais ou menos como a mitologia ainda vacilante dos Germanos de Tácito está para a mitologia do Edda, plenamente elaborada sob a influência de elementos cristãos e antigos.

O germe da religião universal encontra-se lá, mas contém ainda em estado indiferenciado as mil possibilidades de desenvolvimento que se realizaram nas inumeráveis seitas ulteriores. Se o fragmento mais antigo do processo de elaboração do cristianismo tem para nós um valor muito particular, é porque nos proporciona, na sua integridade, o que o judaísmo — fortemente influenciado por Alexandria — forneceu ao cristianismo. Tudo o que é posterior é acrescento ocidental, greco-romano. Foi necessária a mediação da religião judaica monoteísta para fazer revestir ao monoteísmo erudito da filosofia grega vulgar a forma religiosa sob a qual ele podia chegar às massas. Uma vez essa mediação encontrada, ele só podia tornar-se uma religião universal no mundo greco-romano, continuando a desenvolver-se para finalmente se fundir no fundo de idéias que esse mundo tinha conquistado.